介護の計画を立てるうえで重要な役割を担うのが「ケアマネジャー」です。

そんなケアマネジャーになるには介護支援専門員実務者研修に合格し、資格を取得する必要があります。

この資格を持っておけば現職場でケアマネジャーとしてキャリアアップが目指せるほか、転職も有利に進めることができるのです!

そこで今回は、介護支援専門員の資格を取るための流れや試験内容、日程などを詳しくご紹介します。

介護支援専門員として働くメリットもご紹介するので、ぜひ将来のキャリアプラン作りの参考にしてみて下さい!

目次

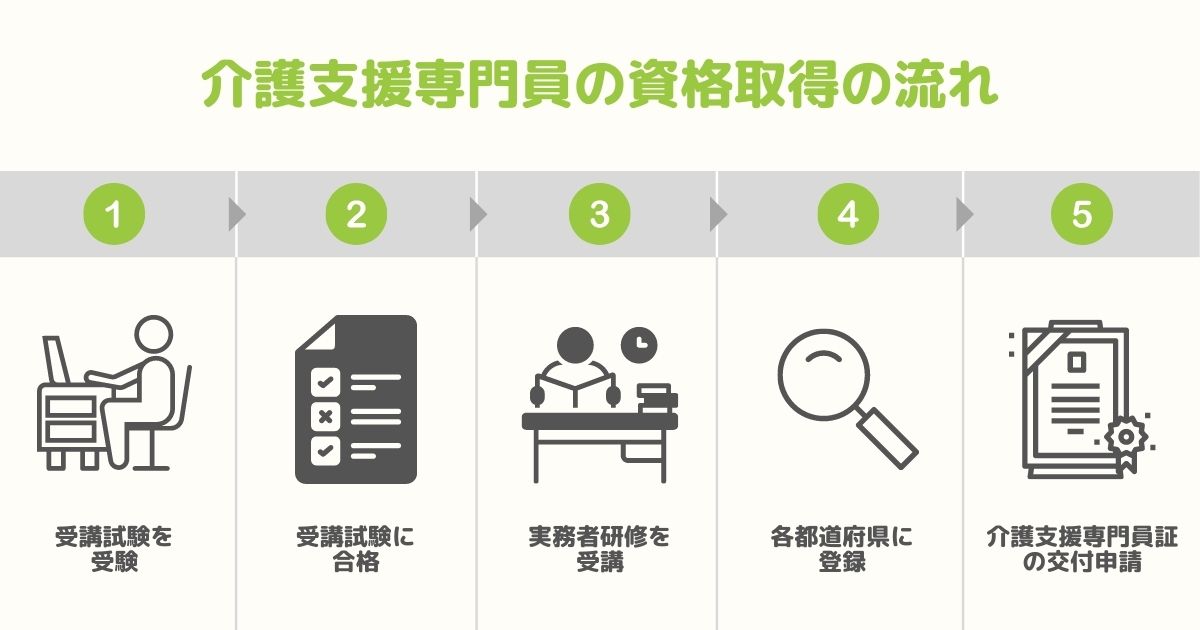

1.介護支援専門員の資格取得の流れ

まず、介護支援専門員になるまでの流れについてご説明します。

介護支援専門員の資格を取得して実際に勤務できるようになるには、以下のようなステップが必要です。

- 介護支援専門員実務研修受講試験を受験

- 実務研修受講試験に合格

- 介護支援専門員実務者研修を受講

- 介護支援専門員として各都道府県に登録

- 介護支援専門員証の交付申請

それではそれぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

流れ1.介護支援専門員実務研修受講試験を受験

まず介護支援専門員の資格を取るには、国家試験である「介護支援専門員実務研修受講試験」という試験の受験が必要です。

この試験は年に1回行なわれるもので、毎年10月の半ばから下旬にかけて実施されています。

試験時間は120分、全部で60問の選択式問題です。

試験は「介護支援分野」と「保健医療福祉サービス分野」の2分野が範囲となっており、それぞれ25問、30問の配分で出題されます。

解答方法はマークシートですが、5つの選択肢のうち複数を選択するタイプの出題形式なので、しっかりとテスト対策をしておくことが必要です。

試験の詳しい情報は後ほどご説明します。

流れ2.実務研修受講試験に合格

介護支援専門員実務者研修受講試験の合格発表は、毎年試験から約2ヶ月後の12月に行なわれています。

介護支援専門員実務者研修受講試験の次は、介護支援専門員実務者研修です。

介護支援専門員実務者研修受講試験の合格者には、合格通知と次なる研修の案内が届きます。

その案内に従い、研修の申し込みを行ないましょう。

ちなみに介護支援専門員実務者研修は、自治体ごとに研修日程や申し込みの期日が異なります。

そのため、案内が届いたらお住いの地域の申し込み要項をよく確認しておくと安心です。

流れ3.介護支援専門員実務者研修を受講

続いてはいよいよ最後の介護支援専門員実務者研修です。

介護支援専門員実務者研修ではケアマネジャーに必要な知識と技術を、講義と実習の中で取得することができます。

「利用者に対してどのようにケアプランを作成するのか」

などといった、より実践的な内容のカリキュラムです。

ちなみに研修時間は87時間以上。

ただし介護支援専門員実務者研修は各自治体ごとに運営しているので、研修時間や実施時期は地域によってわずかに差があります。

流れ4.介護支援専門員として各都道府県に登録

介護支援専門員実務者研修を無事に終えたら、「研修修了証明書」という書類が交付されます。

この書類を各都道府県の担当窓口に提出すると、「介護支援専門員資格登録簿」に介護支援専門員として登録をすることができるのです。

ちなみにこの手続きは研修修了から3ヶ月以内に行なわないと、無効になってしまうので注意が必要しましょう。

流れ5.介護支援専門員証の交付申請

都道府県への登録と同時に、ケアマネジャーとしての資格を取得できるようになります。

同じ窓口で「介護支援専門員証」の交付申請を行いましょう。

「介護支援専門員証」の交付申請には、基本的に以下の書類が必要になります。

- 介護支援専門員証交付申請書

- 写真2枚(縦3cm×横2.4cm)

- 手数料

その他手続きの流れや、必要な書類は都道府県によって異なります。

あらかじめ問い合わせて確認しておきましょう。

2.介護支援専門員実務者研修受講試験の概要

ではここからは、介護支援専門員実務者研修受講試験について詳しくご説明していきます。

ご紹介する内容は以下の通りです。

- 受験資格

- 受験日程

- 申し込み方法

- 受験料

- 合格発表の日程

- 合格率

受験資格や流れ、合格率など、受験者は必見です!

概要1.受験資格

介護支援専門員実務者検収受講試験は、受験資格に条件が設けられています。

まず、以下のうちいずれかの役職に就いて働いた期間が5年以上あることが1つ目の受験資格です。

- 主任相談支援員

- 法定資格保有者

- 生活相談員

- 支援相談員

- 相談支援専門員

そして2つめの受験資格は、試験の前日までに900日以上の実務経験があること。

これらを満たしていれば、介護支援専門員実務者検収受講試験を受けることができます。

また上記の役職に就いたことがない場合でも、以下のいずれかの国家資格を活用して5年以上かつ900日以上の勤務経験があれば受験資格を満たすことが可能です。

社会福祉士・介護福祉士・医師・歯科医師・薬剤師・栄養士(管理栄養士含む)・精神保健福祉士保健師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士

概要2.受験日程

介護支援専門員実務者研修受講試験は、例年10月に行なわれています。

例えば2020年の場合は10月11日(日)です。

受験の申し込みは全国的に6月上旬から下旬と設定されることが多い傾向にありますが、地域によって差があるので事前に確認しておくとよいでしょう。

概要3.申し込み方法

介護支援専門員実務者研修受講試験の受験には、願書の提出が必要です。

願書は各都道府県の保健所や介護保険担当課でもらうことができます。

願書に必要事項を記入したら、それを簡易書留で郵送します。

このとき普通郵便でなく簡易書留での郵送が必須となるので、郵便局に足を運んで手続きする時間を確保しておきましょう。

そして願書が無事に提出できると、後日自宅に受験票が届きます。

受験当日にはこの受験票を忘れずに持参しましょう。

概要4.受験料

続いて受験料の振り込みを行います。

介護支援専門員実務者研修受講試験の受験料は、6,600円~14,400円です。

自治体によって手数料の設定が異なるため、あらかじめお住いの地域の料金を確認しておきましょう。

地域ごとの受験料については各自治体ホームページで確認、もしくは受験要項の資料を請求して確認することができます。

また支払いはコンビニ振り込みで行なうので、別途132円の支払手数料が必要です。

概要5.合格発表

介護支援専門員実務者研修受講試験の合格発表は、例年12月の1週目に発表されています。

2020年の場合、合格発表日は12月2日(水)です。

ちなみに合否は郵送で発表されます。

そのため、引っ越しなどで住所が変わった場合には受験要項を参照し、住所変更の通知手続きをすみやかに行ないましょう。

概要6.合格率

介護支援専門員実務者研修受講試験の合格率は、決して高くはありません。

2019年の合格率はわずか18.5%です。

例年合格率は20%以下となっており、簡単な試験ではないことが分かります。

しっかりと対策を練り、時間に余裕を持って受験することが必要です。

ちなみに試験の合格ラインは、各分野の正答率70%以上とされています。

そのため、全ての出題範囲において80%以上の正答率を目指して勉強しておくと安心です。

3.介護支援専門員実務者研修の概要

続いて、試験合格後に受講する「介護支援専門員実務者研修」の申し込み方法や費用について説明していきます。

ご紹介する内容は以下の通りです。

- 申し込み方法

- 研修の期間

- 受講日程

- 費用

それではそれぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

概要1.申し込み方法

試験に合格すると、個別で介護支援専門員実務者研修の案内が郵送されてきます。

案内の内容に従い、期間内に申し込みを済ませるようにしましょう。

ちなみに申し込みの流れは地域により異なるので、届いた案内をよく読んで申し込み期日に遅れないよう注意が必要です。

概要2.研修期間

介護支援専門員実務者研修は一般的に講習を15日間、実習を3日間、つまり合計18日間のカリキュラムが組まれています。

時間に直すと、合計87時間以上です。

研修期間内に仕事がある方は有給を取るなど、時間の確保ができるようにしておきましょう。

国によって定められたカリキュラムなので期間や内容に地域差はありませんが、自治体により自宅学習ができるなどといった措置を設けている場合があります。

例えば東京の場合、内5日間は自宅で受講することが可能です。

こうした措置をうまく利用すれば、研修の負担も多少は抑えられるでしょう。

概要3.受講日程

介護支援専門員実務者研修の受講日程は、地域によって異なります。

国家試験と異なり、実務者研修の運営は自治体にゆだねられているからです。

そのため、受講日程はお住いの都道府県ホームページなどで確認しましょう。

インターネットで「○○(都道府県名)介護支援専門員実務者研修 日程」で検索すれば該当のページが表示されます。

一般的に介護支援専門員実務者研修は前期・後期と分けられ、年に2回開催のスケジュールです。

例えば埼玉県の2020年度介護支援専門員実務者研修は2020年10月下旬と、2021年の1月に開催される予定となっています。

また、申し込みの期日も都道府県によって異なるので、あわせて確認しておきましょう。

時間に余裕をもって申し込み手続きを済ませることをおすすめします。

概要4.費用

介護支援専門員実務者研修の費用は地域によってことなるものの、平均的には20,000円〜75,000円です。

例えば東京都の介護支援専門員実務者研修の費用は52,800円。

これはテキスト代も込みの価格です。

ただし全ての都道府県で、受講料にテキスト代が含まれているわけではありません。

県によっては別途テキスト代が必要となる場合もあります。

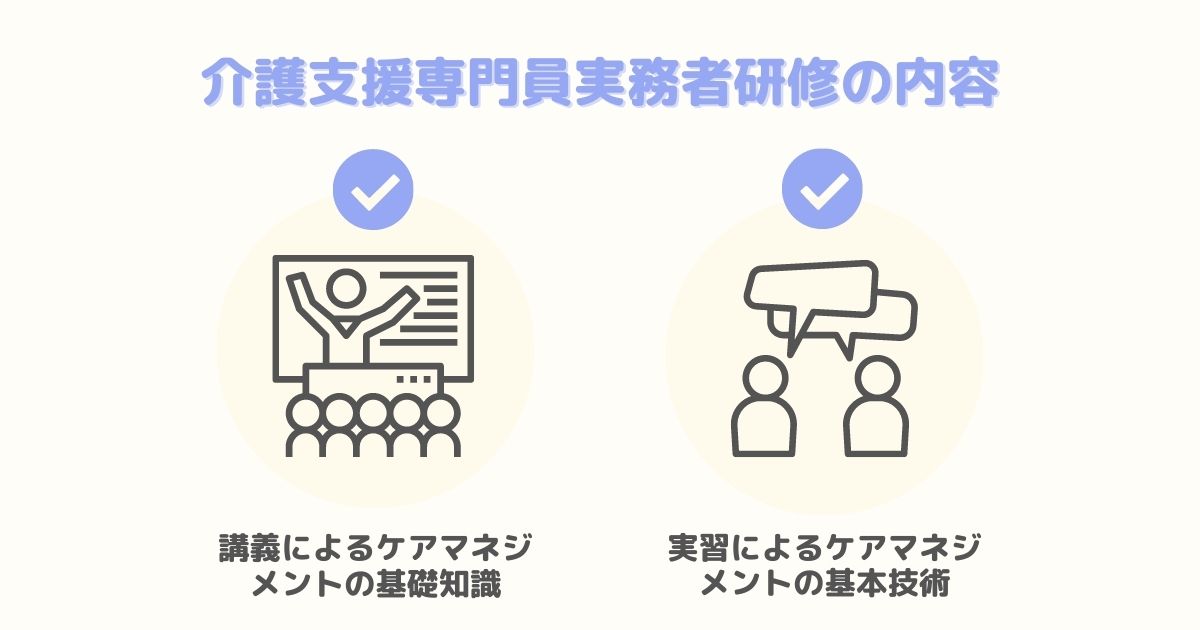

4.研修の内容

ここからは、介護支援専門員実務者研修の内容についてご紹介していきます。

内容は大まかに、以下の2分野に分かれます。

- 講義によるケアマネジメントの基礎知識

- 実習によるケアマネジメントの基本技術

では、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

内容1.講義によるケアマネジメントの基礎知識

介護支援専門員実務者研修の大半を占めるのが、講義です。

この座学で受講するスタイルの研修の期間は15日間。

講義内容はケアマネが日常で必要とする知識や、ケアマネジメントに関わる法律などです。

ケアマネジャーという仕事に就いた時のことを想定し、よりリアルに業務内容を知ることができる内容となっています。

また、講義の中では実演もあるのが特徴です。

実際のケアマネジャーの働き方を見て学ぶことができ、より実務的な知識をつけることができます。

ちなみに講義の次には実践研修があるので、その準備として講義内容はしっかり身に付けることが重要です。

内容2.実習によるケアマネジメントの基本技術

介護支援専門員実務者研修には3日間の実務研修もあります。

ここで学べるのはケアマネジャーの仕事の1つである「居宅サービス計画書の作成」や「チームマネジメント」など、より実務に沿った内容です。

さらに患者の疾患をふまえたマネジメントプランを考えるなど、具体的な想定でロールプレイングを行います。

ちなみに、地域によってはこの実習を自宅学習で行なえる場合もあります。

参加が難しい場合は、お住まいの地域の特例や措置を確認してみましょう。

5.介護支援専門員として働くメリット

最後に、介護支援専門員として働くメリットをご紹介します。

介護支援専門員として働くと、以下のようなメリットがあります。

- 自分でケアワークを直接提案できる

- 利用者や家族から感謝されることが多い

- 夜勤がない

- スケジュールの調整がしやすい

- 一般的な介護士よりお給料が高い

- より専門的な知識が身に付く

それではそれぞれについて、詳しく見ていきましょう!

メリット1.自分でケアワークを直接提案できる

介護支援専門員は、利用者やその家族に対して自らケアワークを提案します。

その仕事内容は、決められた仕組みの中でマニュアル通りに働くのとは全くの別物です。

利用者が自立した生活を送れるように自ら提案できるのは介護支援専門員ならではのメリットといえるでしょう。

「この方にはどんなケアワークが最適だろう?」

と自ら考え、創意工夫してアイディアを出すことにやりがいを感じる方も少なくありません。

また仕事がルーティンワークになりにくく、モチベーションを維持しやすいのも大きなメリットといえます。

メリット2.利用者や家族から感謝されることが多い

介護支援専門員は利用者やその家族から直接お礼を言われる機会が多い仕事です。

なぜなら、介護支援専門員は利用者の自宅を訪問してケアワークを計画することが多いからです。

自ら提案したケアワークで利用者の生活の質が向上すれば、本人や家族から感謝されるでしょう。

このように、利用者側の反応を直接知れるということは仕事の大きなやりがいにつながります。

メリット3.夜勤がない

介護支援専門員は夜勤がありません。

なぜなら、介護支援専門員の仕事は基本的に利用者のケアワークを考えることが中心だからです。

直接的な介護や介助を行なうわけではないので、夜勤の必要がありません。

そのため身体の負担が少なく、長く続けられる仕事だといえます。

ただし、ケアマネジャー兼介護士として勤務する場合は別です。

シフトに応じて夜勤に入るケースもあります。

メリット4.スケジュールの調整がしやすい

介護支援専門員はスケジュール調整がしやすく、介護士に比べて休みが取りやすい職業です。

なぜなら、家庭への訪問などといったスケジュール調整は自身で行うからです。

スケジュール調整をするうえで、自身の都合や予定を優先させることもできます。

そのため休みや勤務時間管理がしやすく、家庭との両立もしやすい職業なのです。

しっかり休みを取りながらメリハリをつけて働きたいという方におすすめの職業といえます。

メリット5.一般的な介護士より給与が高い

厚生労働省の「平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果」によれば、介護支援専門員の平均的な月給は常勤で約35万円です。

それに対し、同調査において一般的な介護士の平均月給は15万円~27万円。

これを比べると、介護支援専門員のお給料の高さは一目瞭然です。

転職をせずに現在と同じ職場で働くとしても、介護支援専門員の資格を持っていることでケアマネジャーに昇格するという選択肢が増えます。

もちろん転職する場合も、介護支援専門員の資格を持っていればケアマネジャーの引く手数多です。

「介護職を続けたいけどお給料はしっかりもらいたい!」

という方はぜひ検討してみて下さい。

メリット6.より専門的な知識が身に付く

介護支援専門員になることで、より深く専門的な知識を身に付けることができます。

介護支援専門員の仕事は、利用者に対してケースバイケースで最適なケアワークを提案するというものです。

そのためには介護における基本的な知識だけでなく、疾患などに対処する医学的な知識も必要だからです。

また場合によっては理学療法士や医師、看護師と会話をする必要があります。

その際、医学的な知識や応用的な介護の知識は必須といえるでしょう。

介護支援専門員は、自身のスキルアップを考えている方におすすめの職業といえます。

6.新しいキャリアを目指すのに介護支援専門員の資格は最適

介護支援専門員の資格を持っていれば、新しいキャリア形成やスキルアップに大きく役立ちます。

例えば資格を取得し、ケアマネジャーとして働けば月収30万円以上の実現も夢ではありません。

さらに転職活動においても介護支援専門員の資格を持っていることで、就職先の選択肢が増え、有利になります。

もちろん、資格の勉強を経てより自らの知識が深まるというのも大きなメリットです。

自身の成長やスキルアップ、ひいてはモチベーションアップにも介護支援専門員はメリットの大きい資格だといえます。

まとめ

介護支援専門員実務者研修の内容や申し込み方法などについてご紹介しました。

介護支援専門員の資格を取ることで、働き方の幅が大きく広がります。

夜勤が辛い方や、今よりもさらにキャリアップしたいと考えている方には特におすすめです。

高齢化の日本において、ケアマネジャーは今後、需要の高まりも期待できます。

そのため、資格は持っておいて損はないでしょう。

ぜひ今回ご紹介した内容を参考に、介護支援専門員の資格取得を検討してみてください。