「介護福祉士になりたいけど国家試験が不安…」

そう思っていませんか?

確かに、「国家試験」と聞いただけでハードルが高そうなイメージがあり、不安になってしまうのもわかります。

ですが、安心してください。

漠然と怖いのは、その内容をよく知らないからです。

今回は、介護福祉士の試験内容について徹底的に調べてみました。

試験内容を把握して余裕を持って対策すれば怖がらずに試験に臨むことができるでしょうう。

問題数、合格率、配点など、試験内容の詳細だけではなく、どのくらい前から準備をすればいいか、試験までの道のりにも触れています。

これを読めば、今皆さんが抱えている漠然とした不安は確実に解消できるはずです。

最後まで読んで、試験合格までの道しるべにしてくださいね。

1.介護福祉士国家試験の合格率実は70%前後

介護福祉士の国家試験の難易度は、そこまで高くないと言えるでしょう。

なぜなら、合格率は毎年約70%と高い水準を維持しているからです。

合格率については厚生労働省が発表しているデータがあり、そこから過去5年の合格率を抜粋してまとめた表が以下になります。

| 第28回 | 第29回 | 第30回 | 第31回 | 第32回 | |

| 実施年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 令和元年 | 令和2年 |

| 合格率(%) | 57.9 | 72.1 | 70.8 | 73.7 | 69.9 |

5年間の平均合格率は約70%と高く、国家試験の中では高い方と言えるでしょう。

合格率を知って、少し安心できたのではないでしょうか?

では、次の章からは早速介護福祉士の試験内容についてみていきましょう!

2.介護福祉士国家試験の試験内容

それでは、介護福祉士の国家試験の内容についてみていきます。

介護福祉士の国家試験は筆記と実技試験から成りますが、まずは筆記試験合格に全力を注ぎましょう。

筆記試験は11科目、125点満点、220分と分量が多く、筆記試験を突破することが介護福祉士国家試験の難関だと言えるからです。

ということで、まずは筆記試験の内容について詳しくみていきます。

- 筆記試験の科目・形式・問題数・試験時間

- 筆記試験の合格条件と基準は?

- 過去問を見てみよう

上記3項目から、筆記試験を解説していきますね。

1つずつ、みていきましょう。

(1)筆記試験の科目・形式・問題数・試験時間

筆記試験は、5択式のマークシート形式です。

試験時間は全部で220分、午前中に110分、午後に110分と、1日がかりの試験になります。

問題数は125問で1問1点の配点なので、125点満点で出題範囲は以下の11科目です。

令和元年の試験の各科目名と問題数を表にまとめたのでご覧ください。

| 試験科目 | 問題数 |

| 人間の尊厳と自立 | 2 |

| 人間関係とコミュニケーション | 2 |

| 社会の理解 | 12 |

| 介護の基本 | 10 |

| コミュニケーション技術 | 8 |

| 生活支援技術 | 26 |

| 介護過程 | 8 |

| 発達と老化の理解 | 8 |

| 認知症の理解 | 10 |

| 障害の理解 | 10 |

| こころとからだのしくみ | 12 |

| 医療的ケア | 5 |

| 総合問題 | 12 |

| 合計 | 125 |

単純計算で1問を2分弱で回答すれば良いということになりますから、時間に対して問題数が極端に多い試験ではありません。

時間内に全問回答することは十分可能だと言えます。

(2)筆記試験の合格条件と基準は?

筆記試験の合格基準ですが、基本は総得点の60%です。

問題の難易度によって調整が入りますが、60%が基本基準だと覚えておけば問題ないでしょう。

先ほどの11科目ごとの配点表をみると、問題数が2問しかない科目もあれば26問の科目もありますよね。

勉強が思うように進まなくなると、問題数の少ない科目は捨てて多い科目で得点を稼ごうと考えがちですが、それはおすすめできません。

なぜなら、もう1つの合格基準として、「全11科目で得点しなければいけない」という基準があるからです。

話をまとめると、筆記試験の合格基準は以下の2つということになります。

- 全体の6割以上の正解

- 11科目全てで得点

ということは、逆に問題数の少ない科目ほど慎重になる必要がありますね。

2問中2問とも間違えると他の科目がどんなに良くできても、その時点で不合格になるからです。

偏りなく、全ての科目で得点できるように準備が必要だということを覚えておきましょう。

(3)過去問を見てみよう

筆記試験について知るには、過去問を実際に解いてみることが一番でしょう。

問題の傾向や感触、雰囲気をありのまま掴むことができるからです。

早速、何問か過去問に目を通してみましょう。

令和2年の筆記試験で「人間の尊厳と自立」の科目で出題された問題です。

第32回(令和2年)介護福祉士国家試験 筆記試験問題「人間の尊厳と自立」

具体的な状況を設定して、その場面でどのような言動をとるのが正しいかを問う問題ですね。

このタイプの問題は、単にテキストを暗記していれば回答できる問題ではありません。

学習から得た知識を、実際の場面で応用する必要があるからです。

介護福祉士国家試験では、このタイプの問題が多く出題されています。

ちなみにこの問題の正解は、

「3: 意思確認のための話合いは、何度でもできますよ」

となります。

どの選択肢ももっともらしく、深い理解がないと正解を選ぶのが難しそうですね。

暗記では対応できない問題なので、内容を深く理解することと、過去問にたくさん触れて問題の傾向を掴んでおくことが大切です。

ではもう1問、ちがうタイプの問題もみてみましょう。

第32回(令和2年)介護福祉士国家試験 筆記試験問題 「社会の理解」

このタイプの問題は、正解を取りやすい問題だと言えます。

なぜなら、単純に知識があれば正解を選べるからです。

知っていれば正しい答えを選べますし、知らなければ1/5を当てずっぽうで選ぶしかありません。

つまり、勉強したかどうかがはっきり出るということです。

介護福祉士国家試験では、このように単純に知識を問う問題もたくさん出題されます。

勉強さえすれば確実に正解できるものなので、このタイプの問題は落さないようにしたいですね。

ちなみに、この問題の正解は、

「2:第一号被保険者は,65 歳以上の者である。」

となります。

尚、筆記試験の設問は「適切なものを選びなさい」か、「正しいものを選びなさい」のどちらかになります。

「間違っているものを選びなさい」という設問はありませんので、これも覚えておきましょう。

過去問は、試験を実施している公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページで閲覧できます。

過去3年間の過去問が科目ごとに閲覧できるので、是非活用してくださいね。

ここまでが国家試験の最大の難関である筆記試験についてでした。

詳細を知ってみると少し安心できますよね。

次の章からは実技試験について解説していきますが、実は実技試験は条件によって免除になります。

免除になる条件について、次の章で詳しく書いたので一緒にみていきましょう。

3.実技試験が免除になる4つのケース

さて、この章では実技試験について解説していきます。

解説といっても、その内容を解説するというよりは、どういうケースで免除になるかについて書いています。

なぜなら現在はほとんどの人が実技試験は免除になっているからです。

ほとんどの人が免除とは言え、本当に自分も免除になるか若干の不安が残りますよね。

ですので、この章では免除になる条件について詳しくみていきます。

免除になる条件はどのルートで介護福祉士の受験資格を得たかにより違うので、受験資格別に説明しますね。

- 「実務経験3年以上+必要資格取得者」の免除条件

- 養成施設卒業から介護福祉士を目指す人の免除条件

- 福祉系高校卒業から介護福祉士を目指す人の免除条件

- EPA介護福祉士候補者の免除条件

1つずつ、みていきましょう。

(1)「実務経験3年以上+必要資格取得者」の免除条件

介護士として実務経験を3年以上積み、実務者研修を取得して介護福祉士を目指す人は、実技試験が免除になります。

実務者研修を「介護職員基礎研修+喀痰吸引等研修取得」に置き換えることも可能で、その場合も実技試験は免除になります。

(2)養成施設卒業から介護福祉士を目指す人の免除条件

福祉系の大学、短大、専門学校を卒業して介護福祉士を目指す人も、実技試験は受けません。

このルートも実技試験が免除になるからです。

平成28年度までに卒業した人は卒業の時点で介護福祉士の資格取得となり、そもそも国家試験を受ける必要がありません。

平成29年度以降卒業の人は国家試験を受験の可能性がありますが、このときも実技試験は免除となります。

(3)福祉系高校卒業から介護福祉士を目指す人の免除条件

福祉系高校を卒業して介護福祉士を目指す人の場合、高校に入学した年度によって対応がわかれます。

平成20年度までが旧カリキュラム、平成21年以降が新カリキュラムとなっており、新旧で条件が違うからです。

平成21年度以降の入学で新カリキュラムを学んだ人は、実技試験が免除になります。

一方、平成20年度以前の旧カリキュラムで学んだ人が国家試験を受験する場合、実技試験が必要です。

ただし、旧カリキュラムで学んだ人も事前に「介護実技講習」を受けることで実技試験は免除にできます。

(4)EPA介護福祉士候補者の免除条件

EPA=Economy Partnership Agreement は、日本が他国と結ぶ協定のことで、「経済連携協定」のことです。

こちらの内容は日本人の受験希望者にはあまり関係のない話かもしれませんが、参考までに解説しておきますね。

介護福祉士は日本の国家資格ですが、実は受験者には他国の方々も含まれます。

EPAによりインドネシア、ベトナム、フィリピンの人々も、条件が揃えば日本の介護福祉士の資格を取れるからです。

EPAを利用して、日本の介護福祉士を目指すインドネシア人、ベトナム人、フィリピン人を「EPA介護福祉士候補者」と呼びます。

EPA介護福祉士候補者が介護福祉士国家試験を受験する場合、基本的に実技試験が必須です。

ただし、事前に「介護技術講習」または「実務者研修」を取得していると、実技試験が免除になります。

以上が、介護福祉士国家試験で実技試験が免除になる4つのパターンでした。

日本人が介護福祉士を目指す場合、実技試験が必要になるのは福祉系高校を卒業した一部の人たちだけになります。

福祉系高校ルートで介護福祉士を受験する人の割合は、全体の約4%と大変少ないです。

つまり、日本人が受験する場合、ほとんどの人が実技試験は免除されているということになります。

実技試験の実施率は残念ながら公表されていないので、正確な情報はありません。

ですがこの状況から考えると、おそらくほとんど実施されていないかもしれませんね。

この記事を読んでいるあなたも、「実務経験3年以上+実務者研修」のルートで介護福祉士を目指している人である可能性が高いはずです。

はい、安心して大丈夫なので、とにかく筆記試験に全力投球していきましょう!

では、次の章では介護福祉士国家試験までどのような道のりを進めばいいかをみていこうと思います。

どのくらい前にどの程度の勉強を始めればいいかなど、目安にしてくださいね。

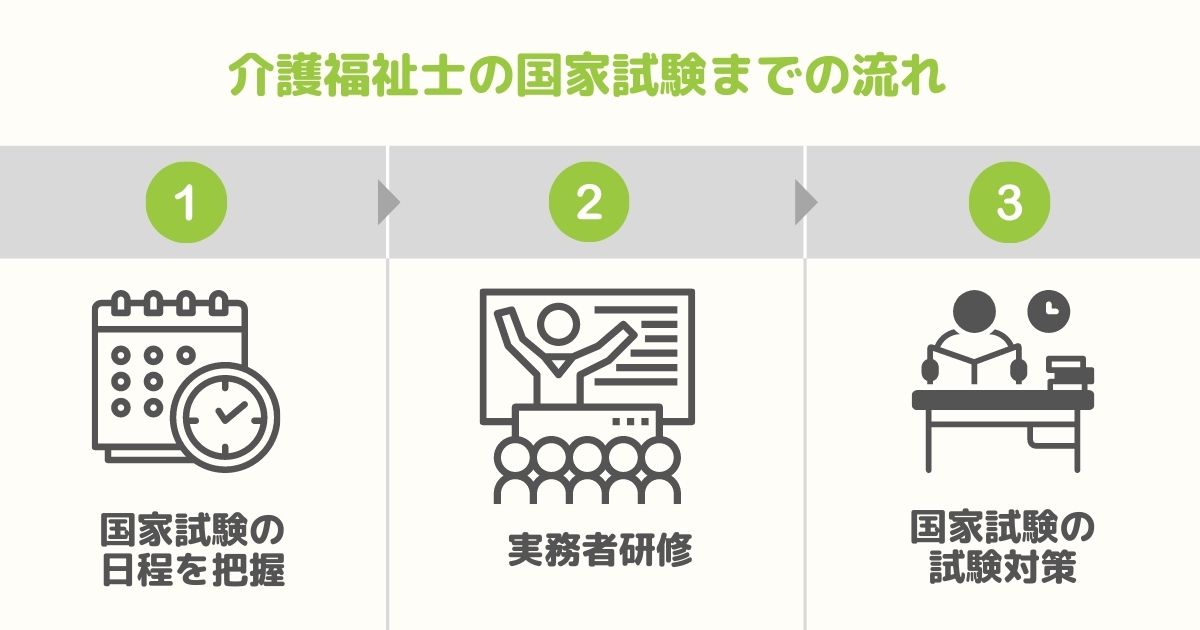

4.介護福祉士国家試験までの道のり

この章では、実際に介護福祉士を目指すとなった場合、どのくらい前からどんな準備をするかを具体的にみていこうと思います。

3つのステップに分けて解説しますね。

- 国家試験の日程を把握してスケジュールを立てよう

- 実務者研修を受けよう

- 国家試験の試験対策をしよう

1つずつ、みていきましょう。

(1)国家試験の日程を把握してスケジュールを立てよう

まずは国家試験の日程をしっかりと把握しましょう。

介護福祉士の国家試験(筆記試験)は毎年1回、1月末に行われます。

ちなみに、令和3年の筆記試験は、令和3年1月31日(日曜日)予定です。

国家試験一発合格を目指すなら、1年程は準備期間を取ることをおすすめします。

実務者研修取得だけでも4ヵ月~6ヵ月ほどかかり、そのあとさらに国家試験の勉強も3ヵ月くらいは時間を取りたいからです。

実務者研修は介護福祉士の受験資格の1つなので、必ず取得しておかなければいけません。

実務者研修は介護スクールで受講できます。

介護スクールは全国各地にありますが、開講スケジュールや立地、費用などを比べて自分に合うスクールを選びたいですよね。

そうなると、スクール選びにも時間をかけたく、やはり余裕をもった準備が必要になります。

仕事や家庭の事情により準備が中断することもあり得ますから、1年くらい前から少しずつ準備を進めるのがベストでしょう。

最後に、国家試験の申し込み期間も頭に入れておいてください。

介護福祉士国家試験の申し込み期間は、例年8月上旬から始まり9月末までです。

この期間に必要書類を提出しないと国家試験を受験できません。

忘れずにスケジュールに入れておきましょう。

以上を踏まえたモデルスケジュールは以下の通りです。

| 【介護福祉士国家試験までの道のり モデルスケジュール】 | |

| 時期 | やること |

| 2月~3月 | 実務者研修スクールの資料請求・スクール選び・スクール申し込み |

| 4月~9月 | 実務者研修取得 |

| 8月初旬 | 介護福祉士国家試験申し込み |

| 10月~12月 | 国家試験に向けての試験対策 |

| 年明け1月末 | いざ!介護福祉士国家試験 筆記試験! |

「受験の手引き」とは?

介護福祉士国家試験の受験申し込みに必要な書類は『受験の手引き』と呼ばれ、自分で取り寄せる必要があるので覚えておきましょう。

『受験の手引き』に含まれる受験申込書や、その他必要な書類を揃えて提出をすることで申し込み受付となります。

『受験の手引き』は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターのホームページ上から申請できますよ。

ハガキでも申請できますが、オンラインだと時間も手間も省け、万が一ハガキが届かなかったなどという手違いもないのでおすすめです。

(2)実務者研修を取得しよう

実務経験ルートで介護福祉士を目指している人は、実務者研修を取得しましょう。

実務者研修取得には、20科目、450時間の研修が必要で、取得までには4~6ヵ月程かかります。

初任者研修課程を修了していると320時間に短縮されますが、それでも3~4ヵ月はみておく必要があるでしょう。

実務者研修取得費用ですが、すでに持っている資格によって前後します。

持っている資格と重複する科目は免除され、その分受講料も安くなるからです。

参考までに2つのスクールの費用を表にまとめてみたのでご覧ください。

| 持っている資格 | Aスクール費用 | Bスクール費用 |

| 無資格 | 129,700 円 | 200,000円 |

| 初任者研修 | 99,700円 | 176,195円 |

| ホームヘルパー2級 | 99,700円 | 176,195円 |

| ホームヘルパー1級 | 77,000円 | 66,667円 |

無資格の人が受講する場合、100,000円~220,000円、初任者研修取得者だと60,000円~180,000円程になります。

自分にピッタリのスクールを選べるように、情報収集にも時間を取れるよう余裕をもって探し始めましょう。

(3)国家試験の試験対策をしよう

実務者研修を取得したら、いよいよ国家試験に向けて対策を始めましょう。

実務者研修の勉強は介護福祉士の国家試験対策にも繋がりますが、国家試験対策は別に考えて時間をとるほうが賢明と言えます。

過去問をたくさん解いて、国家試験の問題の雰囲気や傾向に慣れることが大切だからです。

実務者研修でたくさん勉強したから国家試験は大丈夫!と考えず、試験対策にもしっかりと時間を割けるようにしましょう。

働きながらの試験勉強はどのくらいの期間必要?

働きながら国家試験対策をする場合、1日2時間、3ヵ月が目安と言われています。

1年前から毎日2時間を試験勉強にあてたという人もいますし、半年前から1日30分勉強したという人もいて、人によって様々です。

中には国家試験の1ヵ月前から始めて受かったという強者もいますが、これは極端な例なので、参考に留めておきましょう。

一発合格を確実に実現したいなら、1日2時間を3ヵ月程は最低でも確保したいところです。

では、最後におすすめの勉強法をいくつかご紹介したいと思います。

次の章でみていきましょう。

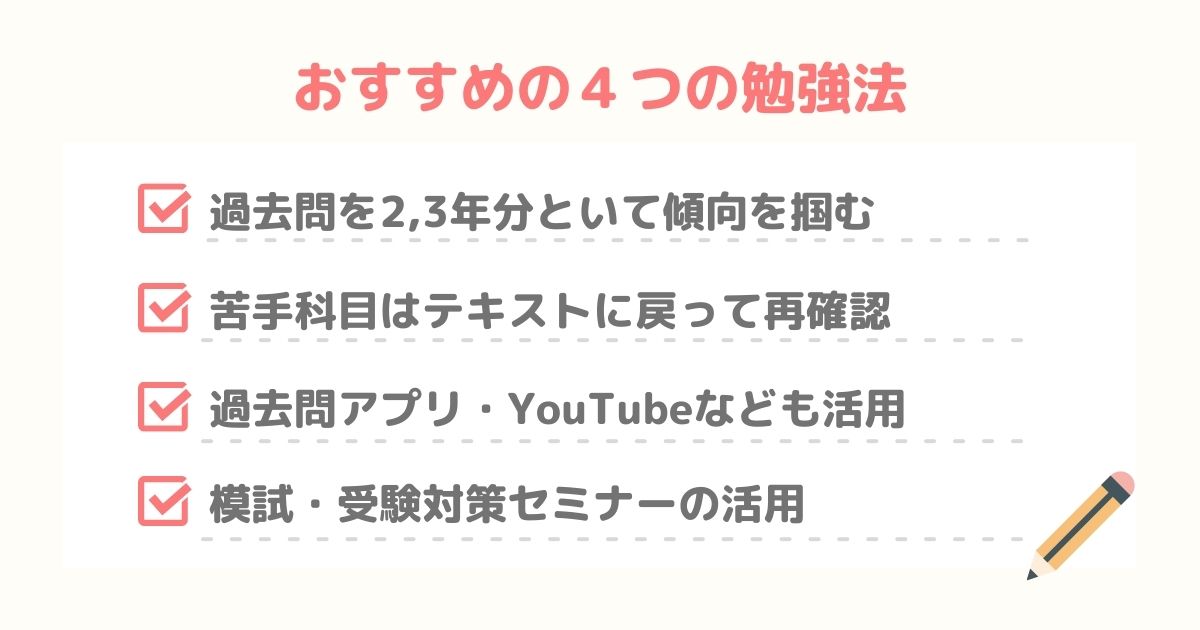

5.おすすめの4つの勉強法

それでは、この章ではおすすめの勉強法を4つご紹介したいと思います。

- 過去問を2,3年分といて傾向を掴む

- 苦手科目はテキストに戻って再確認

- 過去問アプリ・YouTubeなども活用しよう

- 模試・受験対策セミナーの活用

1つずつ、みていきましょう。

勉強法1.過去問を2、3年分解いて傾向を掴む

試験対策として最も有効なのは、過去問を解くことと言えます。

実際に筆記試験で出題された問題に触れることで、設問の雰囲気や傾向などに慣れることができるからです。

まずは、過去問を2,3年分を解きながら試験の形式に慣れていきましょう。

ただし過去問を解いて、正解・不正解を確認しただけで終わらないようにしてください。

大事なのは、間違えた問題を次は正解できるようにすることです。

そのためには、なぜ間違ったのかをちゃんと解説してくれるテキストを使用することをおすすめします。

介護福祉士の過去問集は書店に行けばいくらでも手に入りますが、重要ポイントや解説が充実している過去問集を選びましょう。

勉強法2.苦手科目はテキストに戻って再確認

過去問を解いていると、11科目の中でも苦手な科目が出てくるかもしれません。

その場合、基礎となる知識が不足しているかもしれないので、一度実務者研修のテキストに戻って学習するのもおすすめです。

どんな勉強もそうですが、学習し、問題を解いてみて、間違えた部分を復習、という工程を繰り返すことで知識が定着します。

過去問の正解率が上がらない場合、そもそもの基礎知識が定着していない可能性が高いので、一度テキストに戻って基礎を固めましょう。

勉強法3.過去問アプリ・YouTube なども活用しよう

過去問アプリやYouTubeの活用もおすすめします。

アプリやYouTube はスマホで学習できるため、通勤時間など隙間時間に学習を進めることができるからです。

例えばこちらのアプリは、過去問だけでなくきちんと解説もつけてくれています。

自分が間違った問題も振り返ることができるので、復習がしやすいのもメリットです。

また、最近はYouTubeでも介護福祉士国家試験を解説してくれている動画があがっています。

これらの動画を通勤時間などにスマホで視聴するだけでも、大変勉強になりますよ。

アプリもYouTubeも無料ですし、活用しない手はないと思います。

勉強法4.模試・受験対策セミナーの活用

試験勉強も大詰め、直前になったら模試を受けてみるのもいいかもしれません。

本番さながらの緊張感の中で試験を受けることで、その緊張感に対しても免疫がつくからです。

例えば、三幸福祉カレッジは直前の会場模試を開催しています。

11月から12月にかけて全国で模試を開催し、1月中旬には結果と解説を郵送してくれるので、本番前の実力試しになります。

緊張感から実力を出しきれないかもしれないと心配な人は、このような模試を上手く活用して対策しましょう。

また福祉系のスクールでは、介護福祉士試験対策コースを開催しているところもあります。

独学だけでは不安な場合、こういった対策コースを受講することも1つの選択肢でしょう。

まとめ

以上、介護福祉士の国家試験について一通り解説してきました。

現在は書店やインターネット上に過去問や問題集、無料動画などが出回っているため、独学でも十分合格を狙えるでしょう。

実際に、多くの人が働きながら勉強して1発で合格していますし、最初にお伝えした通り合格率も高いです。

とはいえ、知らなければ合格ができない問題もあるためしっかりと準備が必要でしょう。

また、実務者研修の取得が受験資格にもなっているため、まだ実務者研修を取っていない人は、まずはそこから始める必要もあります。

そうなると、取得までにかなりの時間が必要になりますよね。

働きながら実務者研修を受講するのも簡単ではないですし、ましてや同時進行で国家試験の試験勉強をするのはかなり辛いはずです。

だからこそ、早め早めに対策して、余裕をもって準備をすることをおすすめします。

準備期間をちゃんと設けて対策すれば怖がる必要はありません。

さあ、早速準備に取り掛かりましょう!