介護士からサービス提供責任者になれるかどうかでお悩みですね。

結論から言うと、介護士からサービス提供責任者に転職することは可能です。

サービス提供責任者になってからも、介護士として経験してきたスキルは役に立ちます。

そして、あなたが今まで培ったスキルが、サービス提供責任者になっても支えてくれるでしょう。

この記事では具体的に、サービス提供責任者になる方法やメリットをお伝えします。

サービス提供責任者になれば、将来の選択肢の幅を広げられるはずです。

まずはこの記事を読んで、サービス提供責任者へなるイメージをしてみてください。

目次

1.介護士からサービス提供責任者になるメリット

介護士から、サービス提供責任者になるメリットは以下の3つです。

どのメリットも、あなたの潜在能力を気づかせてくれて、今後の幅を広げてくれるでしょう。

- 相談員としてステップアップができる

- マネジメントスキルを身に付けられる

- 身体負担が減る

それでは、一つずつ解説します。

メリット1.相談員としてステップアップができる

サービス提供責任者になると、相談員としてのステップアップが期待できます。

相談員のステップアップのルートは、ケアマネジャーや、生活相談員が一般的でしょう。

例えば、まずサービス提供責任者(サービス提供責任者)として、ヘルパーさんと現場を調整する業務で経験値を積みます。

サービス提供責任者の経験値をもとに、ケアマネジャーとして現場、利用者、施設関係者すべてをマネジメントへとステップアップする選択肢を増やせられます。

そして、相談員の魅力は介護士としての経験を活かせられることです。

介護士で利用者の身体介護をした経験があるからこそ、ヘルパーさんへの指示や利用者との接し方もスムーズに行えるでしょう。

このように、サービス提供責任者を経験することで、まだあなた自身も気づいていない潜在的なキャリアの可能性を見出すことができます。

あなたが介護士として培った経験は宝物です。

この宝物を活かして、相談員業務への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

メリット2.マネジメントスキルを身に付けられる

サービス提供責任者は業務を通し、マネジメントスキルを身につけることができます。

なぜなら、ケアマネジャーやヘルパーさんの間に入り、調整する業務がメインでコミュニケーションを図る機会が多いからです。

時には、相性が合わないケアマネジャーや、ヘルパーさん、それぞれの要望の間で板挟みになることがあるでしょう。

サービス提供責任者の業務では、このような場面は少なくないです。

お互いの意見をうまく取り入れ、丸くおさめる調整力を養う機会はたくさんあります。

このマネジメントスキルは、今後ケアマネジャーや施設長になど役職が上がった際も必ず役に立つスキルです。

マネジメントスキルを鍛え上げるという意味合いでも、サービス提供責任者の仕事は魅力的といえるでしょう。

メリット3.身体負担が減る

サービス提供責任者になると、介護士に比べて身体介護が減ります。

なぜなら、業務のメインが利用者への身体介護から、マネジメントへと変わるからです。

身体介護が減ると、身体的な負担が少なくなるので、体力の衰えを感じたとしても、第一線で活躍することができます。

実際に、産休明けや高齢の方でもサービス提供責任者として従事しているケースがあることからも明らかですね。

「介護業界に長く携わりたいけど将来続けられるか不安。」

と感じられている人にはサービス提供責任者は魅力的な選択肢といえるでしょう。

サービス提供責任者になるメリットが、具体的なイメージになってきたでしょうか。

次の章では、実際に、サービス提供責任者になるにはどうすべきかをお伝えします。

2.介護士からサービス提供責任者になるには

ここまで、サービス提供責任者になるメリットをお伝えしました。

この章では、訪問介護の中で、場合分けをして、サービス提供責任者になるための条件を、3つに分けてお伝えします。

- 訪問介護の場合

- 同行援護の場合

- 行動援護の場合

それでは一つずつご紹介します。

(1)訪問介護の場合

まず、訪問介護のサービス提供責任者になるための条件を見ていきましょう。

介護士の資格を持っていれば、追加で資格の取得が必要ないことがわかるはずです。

- 介護福祉士

- 介護職員基礎研修修了者

- 1級訪問介護員

- 3年以上(540日)介護等の業務に従事した2級訪問介護員

もし、介護士の資格がない場合は、いずれかのケースで資格を取得する必要があります。

訪問介護でサービス提供責任者になる場合の大前提をお伝えしました。

つづいて、同行援護を行う場合の条件を紹介します。

(2)同行援護の場合

同行援護とは、移動に困難を抱える視覚障害者に同行し、援助を行う訪問介護の一種です。

移動時の援護や、排泄、食事の介助をあわせて行います。

介護士であれば、資格要件を満たしているはずです。

ただし、「同行援護従業者養成研修」課程の修了が条件となります。

この研修は、講義と研修の項目で合計32時間のカリキュラムを受ければ修了できるので、高いハードルではありません。

また、国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した場合もサービス提供責任者になることができます。

(3)行動援護の場合

行動援護とは、行動に多大な困難を抱える、精神、知的障害者の方向けにする訪問援護の一種です。

外出時の危険回避や、食事、排泄などの日常介助を行います。

同行援護と同じく、介護士の資格だけでは行動援護を伴う事業のサービス提供責任者になることはできません。

追加で下記2つのうち、どちらかの研修課程を修了するか、5年(900日)以上の実務経験を必要とします。

研修自体は、3~4日で修了することが可能です。

- 行動援護従業者養成研修課程

- 強度行動障害支援者養成研修

資格を取得できれば、サービス提供責任者の要件を満たすことができます。

介護士がサービス提供責任者になるための追加の要件を解説しました。

基本的には、追加の資格は必要ありません。

しかし、同行もしくは行動援護をする場合は、それぞれ必要な養成課程があるので、事業所に合わせてチェックするようにしましょう。

次の章では、具体的なサービス提供責任者の仕事内容をお伝えします。

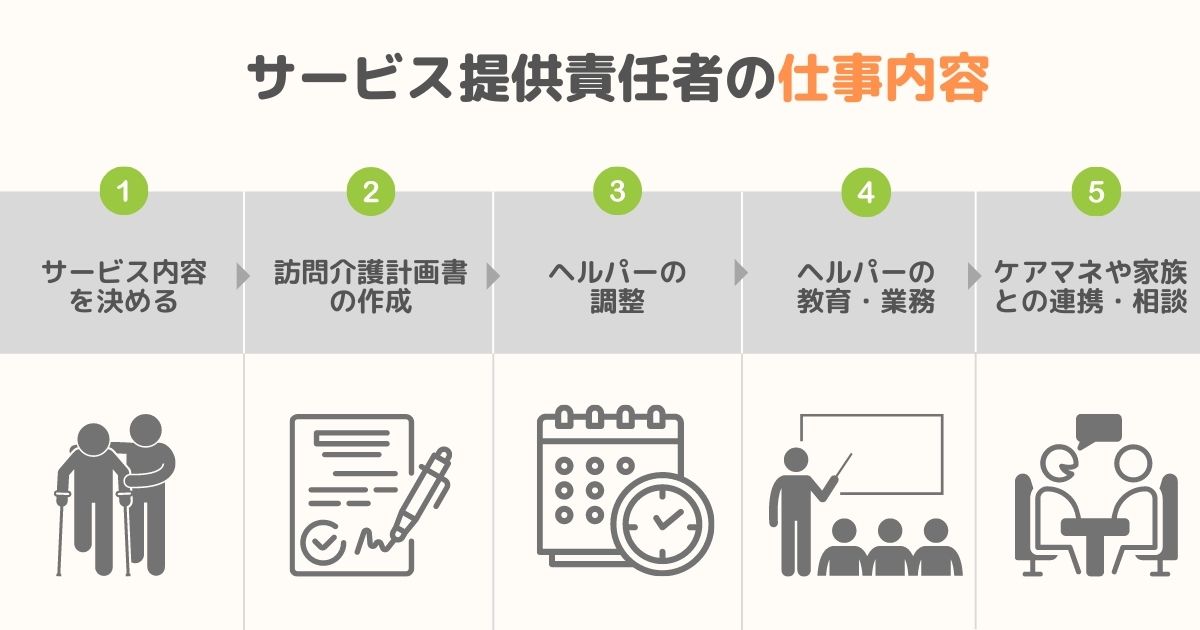

3.サービス提供責任者の仕事内容は?

ここまで、サービス提供責任者になるために必要な資格についてご説明しました。

この章では、実際にサービス提供責任者の仕事内容を詳しくご紹介します。

仕事内容を細分化してお伝えすると、以下の通りです。

どの仕事内容も、マネジメントスキルが重要といえるでしょう。

- サービス内容を決める

- 訪問介護計画書の作成

- ヘルパーの調整

- ヘルパー教育・業務

- ケアマネ・利用者家族との連携・相談

それでは、一つずつご紹介します。

(1)サービス内容を決める

ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき、訪問介護サービスの内容を具体的な内容まで面談で決定します。

ケアプランで大枠を立てて、サービス提供責任者がより具体的なケアを確定するイメージです。

例えば、排泄介助の場合、ベッドでおむつ交換をするのか、トイレを使用するのかの確認を行います。

介助時に薬が必要か、使ったおむつの廃棄はどうするかなど、かなり具体的な内容といえるでしょう。

一つひとつの介助で、事前に決定するので、利用者も安心して介助を任せられますね。

(2)訪問介護計画書の作成

訪問介護計画書とは、サービス内容を決めた内容を記載した書面です。

訪問介護計画書は、面談で決めたサービス内容と、ケアプランをもとに作成します。

具体的には、下記のような内容です。

これは介護従事者全体で、共通認識を持つためにも大切な項目となります。

- 利用者の目標と、達成するための課題

- ケアの具体的内容

- 曜日・時間ごとのケアの内容と、所要時間

書面にすることで、利用者とサービス提供責任者の間に「一緒に同じゴールに向かって走る」という共通認識ができます。

共通認識ができることで、「一人ではない」という心の拠り所ができる意味でも重要な仕事ですね。

(3)ヘルパーの調整

ヘルパーの調整は、サービス提供責任者の仕事内容でも最も重要な仕事の一つです。

スキル、適正を考慮して、どのヘルパーを誰に担当させるかを決定します。

この調整を誤ると、介護計画書通りにケアが進まない恐れがあるからです。

ヘルパーの調整は、サービス提供責任者一人でヘルパーや、利用者何人もの性格やスキルなどを把握しなければなりません。

合わせて、利用者宅をどのように回れば効率がいいかの物理的側面が複雑に絡み合う業務です。

サービス提供責任者が労力を費やす仕事の一つといえます。

(4)ヘルパー教育・業務

ヘルパーの調整後、ヘルパーと同行しケア内容を指示します。

ヘルパーとサービス提供責任者が同行するのは基本的に初回だけで、後の訪問は一人です。

そのため、この機会でケアの知識や、スキルの教育をしっかり行う必要があります。

サービス提供責任者は、ヘルパーのリーダー的存在です。

教育と同時に、相談を受けるなど、心の支えとなる動きが必要でしょう。

また、ヘルパーが足りなくなったり、代理が見つからない際は、サービス提供責任者がヘルパーとして訪問することもあります。

そのため、日頃から現場に入る意識を持って、ヘルパーさんと接することが求められるでしょう。

(5)ケアマネ・利用者家族との連携・相談

ケアマネジャーや、利用者家族との相談はサービス提供責任者の役割です。

なぜなら、サービス提供責任者が間に入らなければ意見が衝突し、円滑に関係性を保つことができないからです。

例えば、利用者の状態の変化などをヘルパーから連絡を受けたときに、ケアマネに報告・連絡・相談をする必要があります。

そして、状況に応じて、ケアの内容や頻度を変えることを進言することもあるでしょう。

さらに、利用者家族との調整もサービス提供責任者の業務です。

例えば、ケアの内容や、利用者の不安、ストレスに関して相談を受けることがあります。

また、ヘルパーが適切でないなどの相談にも対応する必要があるでしょう。

ヘルパーだけでなく、ケアマネジャー、利用者家族の間にも入るサービス提供責任者の代名詞ともいえる仕事内容です。

ここまでサービス提供責任者の仕事内容をご紹介しましたが、イメージはつかんでいただけましたか。

次の章では、サービス提供責任者のとある1日の流れを紹介しますので、ぜひもっとイメージを具体的にしてくださいね!

4.サービス提供責任者の1日のスケジュール

ここまでサービス提供責任者の仕事内容を解説しました。

「利用者宅に行くことや、調整業務があることはわかったけど、どんな1日なんだろう?」

と思われてはいませんか?

そこで、この章ではサービス提供責任者の1日の流れを表にしました。

結論から言うと、事務と訪問作業どちらも行なっている様子が分かると思います。

| 時間 | 業務 | 内容 |

|---|---|---|

| 8:30 | 出社 | スケジュール確認と挨拶まわり |

| 9:00 | 業務開始 | 訪問準備 午前中はヘルパー業務 |

| 10:00〜11:00 | 利用者宅にてヘルパー業務 | 日常のケア 排泄食事などの介助 |

| 11:00〜12:00 | 介護日報の記入 | 訪問後すぐに利用者の様子などを記入 |

| 12:00〜13:00 | 休憩 | 昼休憩 外出しながらランチをとることも |

| 13:30〜14:30 | 社内会議 | サービス提供責任者の会議 ヘルパー研修の内容確認 ケアマネとの打ち合わせ |

| 15:30〜16:30 | 同行訪問 | ヘルパーの初回同行 ケアの内容と教育 |

| 17:00〜18:00 | 帰社・事務処理 | ヘルパーへの業務指示 事務処理 翌日にやるべきことを整理 |

| 18:00〜 | 退勤 | 定時で業務終了 |

ヘルパーと一緒に外回りに回ることと、事務作業が半々ほどの割合です。

ヘルパーが足りていない日は、訪問ケアの日が増えることもあります。

サービス提供責任者は一般の企業であれば、実務とマネジメントをこなす存在です。

つまり、訪問も事務処理、マネジメントもひとまとめに行います。

仕事量は多くなる傾向にありますが、その分充実した日々を送ることができます。

それでは、次の章では、介護士とサービス提供責任者の待遇の違いを詳細にご紹介します。

5.介護士とサービス提供責任者の待遇の違いは?

ここまで、サービス提供責任者が行う仕事について見ていきました。

実務とマネジメントによって、ハードに感じた人も多いのではないでしょうか。

そうすると、「待遇はよくなるのか?」と心配になりますよね。

この章では、そんな待遇面の不安を解消できるように、介護士とサービス提供責任者で、働き方がどう異なるのかを説明します。

以下の2点の違いがあり、結論から言うと、働きやすくなることが多いです。

- 給与面

- 勤務面

それでは、一つずつ不安を解消していきましょう。

(1)給与面

介護士で働いていたときに比べ、サービス提供責任者の月給は2〜4万円ほど上がります。

基本給が上がることに加えて、サービス提供責任者は役職者なので、役職給がつくので、月給があがります。

月給でこの差なので、年収にすると、50万円前後も多いということです。

施設にもよりますが、働き続けることで2,000円〜の昇級も可能です。

さらに、給与をあげる資格手当に関しては施設による変動額が大きいです。

希望する施設が資格手当を支給しているかも確認するようにしましょう。

(2)勤務面

基本的には、日勤がメインとなります。

そのため、夜勤はなく勤務時間のリズムは安定させやすいです。

勤務面では、仕事と生活のバランスがとれるのはありがたいですよね。

日勤で勤務時間が決まっているため、仕事の時間と、プライベートの時間をメリハリがつけやすいです。

遊ぶ時は、思いっきり遊んで、休むときはしっかり休むという生活ができます。

介護士だと、夜勤やシフト制のため、思うような休みや生活リズムがとりにくいでしょう。

サービス提供責任者になると、介護士の時にできなかった時間の使い方ができて、充実した時間が過ごせそうですね。

サービス提供責任者は、給与、待遇どちらも介護士より、良くなる傾向が強いです。

サービス提供責任者の良い側面をお伝えしましたが、大変な仕事があることは否めません。

詳しくは次の章でご紹介します。

6.サービス提供責任者の大変なこと

ここまで、サービス提供責任者の良いところをご紹介をしました。

しかし、「サービス提供責任者の仕事は大変だ…」と感じる人もいます。

大変と感じやすい3つの点は前もって知っておきましょう。

知っておくことで、自分に合う仕事なのかを判断できるはずです。

- 板挟みでうまく調整ができない

- 忙しくて休みが取れない

- 人間関係に疲れてしまう

一つずつ詳しく紹介しますね。

(1)板挟みでうまく調整ができない

板挟みの立場に慣れない人は、苦しく感じてしまいます。

サービス提供責任者はどうしても仕事柄、板挟みになる立場だからです。

常に誰かと誰かの間に、入り続けけているので、下記のようなシチュエーションが頻繁におきます。

- 利用者からの無茶な要求とケアプランで相違があった場合の調整

- ヘルパーさんへのクレームの対応とケアマネジャーへの報告

今までの介護士の仕事は、対利用者であることが大半です。

しかし、サービス提供責任者は理想と現実の間で、どうするべきかの判断を常に迫られます。

最初慣れない仕事で、大変と感じてしまうでしょう。

調整仕事は、最初は大変ですが、管理職に欠かせないマネジメントスキルを身につけることができます。

(2)忙しくて休みが取れない

休みが取れない日が続くと、大変に感じてしまいます。

ヘルパーが見つからない時は、シフトの調整のために、自らがヘルパーとして出勤をすると休みが取りづらくなります。

利用者が急激に増加したり、ヘルパーの休みが重なった時にヘルパーは不足する傾向にあります。

ヘルパーの調整だけでなく、サービス提供責任者の仕事はたくさんあるので忙しくなる傾向が強いです。

簡単に並べても、以下のような内容があります。

- 利用者宅へ訪問・面談

- 介護計画書の作成

- 介護計画書をもとにケアマネジャーとの調整

- ヘルパーの教育

しかし、その分やりがいは大きいです。

日々の達成感や、「ありがとう」と言われる数は介護士よりも多いでしょう。

そして、そのありがとうの数だけあなたのスキルは上がっているはずです。

忙しいことは、成長の証と感じることも大切ですね。

(3)人間関係に疲れてしまう

サービス提供責任者は関わる人が多く、人間関係に悩まされる機会が多いです。

サービス提供責任者の仕事は、マネジメントがメインなので、外から見ると理解されにくい仕事といえます。

利用者やその家族にすぐ仕事内容が理解されず、認められていないかのように錯覚してしまうこともあるでしょう。

こういった悩みも、サービス提供責任者の悩みのタネとなってしまいます。

裏方のように思えるマネジメントですが、サービス提供責任者がいなければ、ケア全体がうまく回ることはありません。

サービス提供責任者はいわば、ケア現場を仕切るマネジメントリーダーです。

仕事のレベルもやりがいも大きく感じることができるでしょう。

サービス提供責任者の大変なことを説明しました。

大変だからこそ、成長の幅が他の介護業務にくらべても大きいです。

やりがいを大きく感じながら、成長できる仕事でしょう。

それでは次の章で、どんな人がサービス提供責任者に向いているかを説明します。

7.サービス提供責任者が向いているひと

ここまで、サービス提供責任者の大変と感じてしまう仕事内容を紹介しました。

「不安だなあ…。」

と思われたでしょうか。

ご安心ください。

ここからは、サービス提供責任者に向いている人を詳しくご紹介し、感じている不安を解消します。

きっと、ここまで読んでくれたあなたなら、以下の3つを見ても向いていると感じるはずです。

- コミュニケーション能力に優れている

- 指導力がある人

- 責任感が強い人

それでは、一つずつ紹介します。

(1)コミュニケーション能力に優れている

コミュニケーション能力に優れている人は、サービス提供責任者に向いていると言えます。

サービス提供責任者はマネジメント役なので、関わる人がとにかく多いからです。

ですから、下記の例のような、コミュニケーションが好きな人に向いている仕事といえます。

- 人と話すことが好き

- 人の笑顔を見ることに幸せを感じる

- 人を動かすことに長けている

実際の現場でも仕事している時間のほとんどは、何らかの人と調整業務をしています。

人と接し続けることが好きな人や、チームで何かをやり遂げたいと考えている人にとっては、うってつけの仕事と言えますね。

(2)指導力がある人

指導力がある人はサービス提供責任者に向いているといえます。

ケアプランをもとに、ヘルパーにケア内容を伝えたとしましょう。

そんなとき、うまく指示が伝わらなかったり、思い通り動いてくれなかったりするケースとも向き合う必要あります。

サービス提供責任者としての指導力があれば、どうすれば的確に動いてもらえるかを考えられるはずです。

つまり、「言う時は言う」強いリーダーシップを発揮できるというわけですね。

ヘルパーさんの中にはベテランも多く時には、怖気ついてしまう時があるかもしれません。

しかし、誰かの要望を強く聞いてしまうと、誰かが損することになりかねません。

時に強い指導力を発揮して、まとめることができる人は、サービス提供責任者に向いているといえるでしょう。

(3)責任感が強い人

責任感の強さが、サービス提供責任者には求められます。

なぜなら、サービス提供責任者がいなければ、ケアの現場は成り立たないからです。

「間に立つだけだから、いなくても一緒では」と考えてしまう人は向いているとは言えないでしょう。

サービス提供責任者がいるからこそ、ケアの現場が滞らず円滑に回るという自覚と責任感が必要です。

時には、円滑に回すために、責任感をもって自我を通さなければならないケースもあるでしょう。

このような時に責任感が欠けていると、関わる人全体に迷惑をかけてしまいます。

関わる人が多いからこそ、サービス提供責任者の影響力はあらゆる所に広がる自覚が必要です。

サービス提供責任者に向いている人の特徴を3つお伝えしました。

当てはまる特徴は見つかりましたか?

それでは、実際にサービス提供責任者の仕事を見つけてみましょう。

次の章でおすすめの求人サイト3つご紹介します。

8.サービス提供責任者の仕事を見つけてみよう!

ここまでサービス提供責任者はどのような人が向いているのか、お伝えしました。

よりイメージを深めるためにも、実際にサービス提供責任者の仕事を見つけてみましょう。

ご紹介するサイトは以下の3つです。

- ジョブメドレー

- 求人ボックス

- インディード

それでは一つずつご紹介します。

(1)ジョブメドレー

ジョブメドレーは、介護の分野を主力とする検索サイトです。

ジョブメドレーの最大の特徴は「祝金制度」でしょう。

この制度は、ジョブメドレーを通じて採用が成功すると、数千円〜最大2万円までの報酬が得られるという嬉しい制度です。

実際に、「サービス提供責任者」で検索してみると、求人数はおよそ3,000件ヒットしました。

ジョブメドレーは使い勝手もよく、一度は探してみたいサイトです。

| 会社名 | 株式会社メドレー |

| 住所 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー22F |

| 対応エリア | 全国 |

| TEL | 03-4520-9820 |

| 公式サイト | https://job-medley.com/ |

| 利用手数料 | 無料 |

(2)求人ボックス

求人ボックスは、Yahoo、Googleの検索エンジンのように求人を一括検索できるサイトです。

ユーザーの動向分析して、検索する際に反映するシステムで、あなたにぴったりの求人を探してくれます。

求人数が多く、実際にサービス提供責任者で調べてみると、51,000件もヒットしました。

「どんな求人があるか、まず見てみたい!」

という場合はうってつけのサイトです。

| 会社名 | 株式会社カカクコム |

| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番7号 デジタルゲートビル |

| 対応エリア | 全国 |

| 公式サイト | https://xn--pckua2a7gp15o89zb.com/ |

| 利用手数料 | 無料 |

(3)インディード

インディードは世界でNo1の掲載数が自慢の求人サイトです。

AIが求人を最適化、あなたに合う求人を自動で推奨してくれます。

実際に、サービス提供責任者と検索すると15,000件もの求人を見つけられるのです。

Googleのような直感的操作感で、初めてインディードを見た人でもすぐに求人を探せるでしょう。

気軽にまず求人を探す場合はインディードをチェックしてみましょう。

| 会社名 | Indeed Japan株式会社 |

| 住所 | 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル6階 |

| 対応エリア | 全国 |

| TEL | 0120-34-3140 |

| 公式サイト | https://jp.indeed.com/ |

| 利用手数料 | 無料 |

サービス提供責任者の求人は多く、あなたの条件にあう職場が見つかりそうですね!

それでは、最後に参考として、Q&Aのコーナーを設けてみました。

参考になる内容がきっと見つかりますので、ぜひチェックしてくださいね。

【参考】疑問を解消!サービス提供責任者に関するQ&A

介護士からサービス提供責任者になるにあたって、気になる疑問をこの章でまとめてみました。

「そういえば気になる…」という痒い所に届くQ&Aを用意しました。

最後までお読みくださいね。

お伝えしたいしたいことは以下の3つです。

- ケアマネとサービス提供責任者の違いは?

- サービス提供責任者の兼務ってどこまでが許される?

- 男性でもサービス提供責任者にはなれる?

それでは、ひとつずつ紹介しますね。

Q1.ケアマネとサービス提供責任者の違いは?

サービス提供責任者の仕事内容を見てみると、ケアマネジャーと仕事の内容がどう違うのかわかりにくいですよね。

ケアマネジャーも読んで字の如く、マネジメントを主とする仕事ですが、マネジメントの相手が違います。

その違いを下記の表でぜひ理解してください。

| 役割 | 調整対象 | 介護業務 |

|---|---|---|

| ケアマネジャー | 利用者に対して、福祉サービスを提供するすべての組織。 | ほぼしない |

| サービス提供責任者 | ヘルパー、利用者家族などケア現場に関わる人。 | ヘルパー不在時などあり |

ケアマネジャーは現場以外にも、福祉用具の選定など福祉サービスに関わる全ての人と調整を行います。

対して、サービス提供責任者はケアの現場重視のマネジメントなので、ケアマネジャーの方が、マネジメントの範囲が広いといえるでしょう。

さらに、サービス提供責任者とケアマネジャーは相談員業務として職種が近しいです。

サービス提供責任者の業務で、実績を積めば、ケアマネジャーとしてのステップアップも期待できるでしょう。

Q2.サービス提供責任者の兼務ってどこまでが許される?

サービス提供責任者は兼務ができますが、どこまで許されるのか気になりますよね。

サービス提供責任者が兼務する職種は、施設長などの管理者が一般的です。

兼務はできますが、勤務条件に注意するようにしましょう。

管理者は常勤であることが必須です。

例えば、以下の職務の全てを兼務することは管理業務に支障が出るため、認められません。

- サービス提供責任者

- 管理者

- 訪問介護員

また、介護施設は、常勤換算で2.5人以上いることが大前提です。

兼務が原因で、常勤不足にならない調整を図るようにしましょう。

Q3.男性でもサービス提供責任者にはなれる?

男性でもサービス提供責任者になることはできます。

サービス提供責任者になること自体に性別の違いは全く関係ありません。

性別の違いが考慮されるとすれば、採用面接の場面でしょう。

例えば、「女性の方が採用されやすい施設」というケースで考えてみます。

このケースの場合、施設の考えは以下です。

「高齢者人口の割合を考慮して、女性の利用者の方が多いから、女性のサービス提供責任者を多く雇う」という考えです。

この考えの場合、男性のサービス提供責任者志願者は若干不利になります。

つまり、需要と供給がズレてしまっているので、男女間でも差は生じてしまうよという例です。

「差をつけることが悪いことなのか?」

と問われるとそうではないと言えます。

なぜなら、この施設は利用者目線に立った採用方針だからです。

女性の利用者からすれば、男性が家に入ることに抵抗感を示すことがあるでしょう。

男性からの介助に強い抵抗感を示されるケースもあります。

そのため、男性の採用を抑え、女性のサービス提供責任者を多く採用する事は考えられます。

このように、男女差をつけることはあっても、男性だからサービス提供責任者になれないということはありません。

ぜひ安心して、サービス提供責任者にチャレンジしてくださいね!

まとめ

介護士からサービス提供責任者になることはできます。

給与が上がるなど待遇面のメリットは大きいです。

そして、仕事内容も責任ある仕事でとてもやりがいがある内容でしたね。

やりがいが大きい分、とても成長できる幅も大きい仕事ともいえます。

要件を満たしさえすれば、思い立ったらすぐに目指すことができる点も魅力的です。

まずは、求人サイトでどんな求人があるかを見てみて、イメージを深めてみてはいかがでしょうか。

そしてサービス提供責任者の仕事を通して、あなたの将来の選択肢を増やして下さいね!