「医療ソーシャルワーカーってどんな仕事?どうすればなれるの?」

と思ってはいませんか?

医療ソーシャルワーカーは、病院をはじめとする医療機関で活躍する福祉の専門職で、患者やその家族をサポートする役目があります。

非常に重要な役割をもった仕事ではありますが、認知度はまだ低く、就業者は少ないのが現状です。

この記事では、医療ソーシャルワーカーの仕事内容やなるまでの流れ、必要なスキルなどについて解説します。

医療ソーシャルワーカーについて理解を深めることで、本当になりたいのか、自分にあった仕事なのか判断できるでしょう。

ぜひこの記事を参考に、医療ソーシャルワーカーの仕事を具体的にイメージできるようになってください。

目次

1.医療ソーシャルワーカーってどんなことをするの?

医療ソーシャルワーカーとは、患者やその家族と一緒に社会福祉の立場から、悩みや問題を解決するための援助を行う職業です。

病気や大きなケガなどで病院のお世話になる患者と家族は、「精神的な不安」や「医療費の負担といった金銭的な不安」などの悩みを抱えています。

これらの不安や悩みを解決するために、患者と家族のケアを行ったり、医療スタッフや関連機関と連携して対応するなど橋渡し的な役割を担うのです。

そんな医療ソーシャルワーカーの主な仕事場所は、次の5つとなります。

- 病院

- 福祉関連相談所・医療福祉相談室

- 保健所

- 地域医療連携室

- その他行政機関

では、医療ソーシャルワーカーの具体的な仕事内容についてもう少し詳しく見ていきましょう。

内容1.心理的・社会的問題の解決

病気やケガ、生活から生じた患者の心理的・社会的な問題を解決・予防するよう努めます。

患者とその家族の不安や悩みを解決することが医療ソーシャルワーカーの本質であるため、重要な仕事です。

例えば、以下のようなことが主となるでしょう。

あなたの言葉や行動が、多くの人を助けるきっかけとなることがわかるはずです。

- 患者が安心して療養できるように家事・育児等の問題解決の援助する

- 難病を受容できない患者に対し話をじっくり聞いて寄り添う

- 患者にあった生活を送る方法を考えるお手伝いをする

心理的・社会的問題の解決では患者は問わず、必要であれば誰にでも対応となります。

こうした問題を解決するきっかけとなる手助けができることを、やりがいとしている人も多くいるでしょう。

内容2.経済的問題の解決

心理的な問題以外に、医療費や生活費といった経済的な部分も医療ソーシャルワーカーは解決に向けて援助します。

各種制度が用意されているものの、その存在を知らない患者も多くいるためです。

このような経済的な悩みを抱えた患者に対し、福祉支援や保険などの制度を活用するように提案し、関連機関と連携して制度を活用できるように対応します。

入院・入院外を問わず、患者が経済的に困っている場合は、問題解決のために取り組むことが必要です。

内容3.社会復帰支援

患者が回復後に問題なく社会復帰できるよう、患者の職場や学校と調整を行うことも仕事の1つです。

なぜなら、病気が回復しても今までの職場や学校に戻れるとは限らず、体調や状態に合わせた職場や学校・住居が必要になる場合もあるからです。

具体的には、転院先の医療機関、退院後の社会福祉施設などを選定したり、住居の確保や患者に合わせた住居問題の解決に取り組んだりします。

社会復帰がスムーズにできることで、その後の心理的・身体的な問題の予防にも繋がります。

内容4.受診・受療支援

病院や診療所に関する情報提供や、診断・治療内容に不安がある患者とその家族をサポートするのも仕事です。

患者とその家族の中には、病気やケガになった際にどこを受診すれば良いか、受診で必要なものや情報がわからない場合もあるでしょう。

そんな患者に、病気やケガの状況に合わせた受診方法や最適な医療機関の情報提供をします。

ときには、受診に関する不安や疑問を聞き解決に向けて援助したりすることも。

また、診察に必要な患者情報を医師に提供、通所リハビリテーションの支援を行う場合もあります。

病気やケガになった時はいつも以上に不安や心配に襲われるため、このような受診・受療に関するサポートも重要な仕事です。

内容5.退院支援

患者の退院後に生活や病気、障害などから生じた心理的・社会的問題の予防にも努めます。

退院しても元のように生活できるとは限らず、身体的に不自由になってしまったり、精神的に参ってしまうことも考えられるからです。

退院後に予想できる問題から解決策を説明し、解決に必要な援助を行います。

病気やケガによっては、退院後に生活支援や介護が必要なこともあるでしょう。

特に、高齢患者は退院後に介護サービスを受ける場合が多く、ケアマネジャーと連携して退院後の生活に安心できるよう支援を行います。

内容6.地域活動

患者ニーズに合わせたサービス提供ができるように、地域関連機関と連携をとって推進活動を行うのも仕事の1つです。

患者やその家族に合わせた援助も重要ですよね。

その上で、地域全体で医療福祉サービスが充実するとより生活しやすい環境ができます。

地域活動は、保健医療機関や市町村などと連携し、地域の患者会や家族会を開催・指導を行います。

その他にも、在宅ケアの支援、地域ケアシステムづくりへ参画することも。

このように、医療ソーシャルワーカーの仕事は支援や予防・仕組みづくりなど多岐にわたります。

より医療福祉サービスを地域に根ざすために、様々な活動を行っているのです。

2.医療ソーシャルワーカーになる3つのメリット

医療ソーシャルワーカーの仕事内容から、「なりたい」という気持ちが大きくなった人もいるのではないでしょうか。

次に、医療ソーシャルワーカーとして働くメリットについて見ていきましょう。

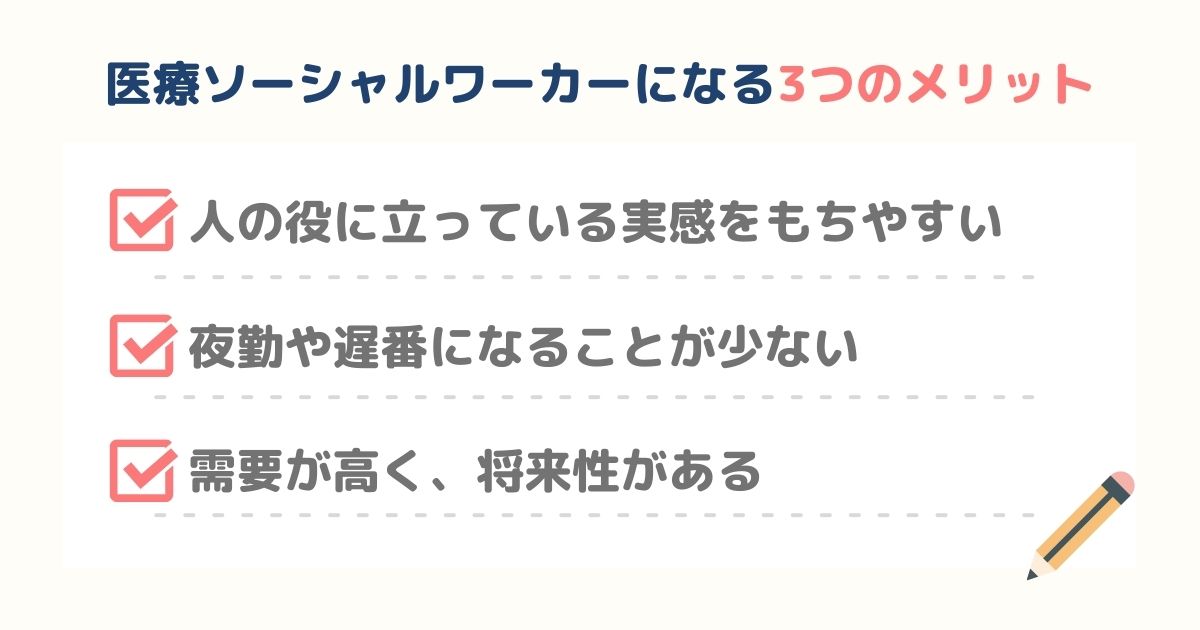

医療ソーシャルワーカーとして働くメリットには、次の3つが挙げられます。

- 人の役に立っている実感をもちやすい

- 夜勤や遅番になることが少ない

- 需要が高く、将来性がある

1つずつ詳細を見ていきましょう。

メリット1.人の役に立っている実感をもちやすい

医療ソーシャルワーカーは、「人の役に立っている」という実感をもちやすく、働きがいのある仕事と言えます。

多くの人とコミュニケーションをとり、問題解決に取り組むため、直接感謝の声をかけてもらう機会が多いからです。

支援によって不安や悩みから解放され、患者が笑顔になってくれた時は嬉しいと感じます。

また、支援していた患者さんから「ありがとう」という言葉をかけてもらうこともあるでしょう。

このようなやりがいを感じられる瞬間は、「誰かの役に立ちたい」と思う人にとって、嬉しいメリットです。

メリット2.夜勤や遅番になることが少ない

医療ソーシャルワーカーの仕事は日勤で働くことがほとんどで、夜勤や遅番になることが少ないです。

福祉保健室や保健所の開庁時間に合わせて勤務するからですね。

病院勤務であっても、夜勤になることは基本的にないでしょう。

「夜に働くのは生活的に厳しい、昼間帯にしっかり働きたい」という人にとっては、大きなメリットになります。

メリット3.需要が高く将来性がある

医療ソーシャルワーカーの仕事は需要が高く、将来性があることもメリットと言えます。

病気やケガの治療を行っても、精神的に問題を抱えてしまう患者も多く、患者の悩みや不安を解決する専門職が必要とされているからです。

医療ソーシャルワーカーの活躍場所は医療機関のみならず、介護施設や学校・企業の相談室などにも広がってきています。

また、日本は年々高齢化が進んでおり、社会福祉制度を活用する人も増加することが見込め、医療ソーシャルワーカーの将来性はあると言えるでしょう。

3.医療ソーシャルワーカーになるまでの流れ

メリットを踏まえた上で、「なるには具体的に何をすればいいの?」と思った人もいるのではないでしょうか。

ここでは、医療ソーシャルワーカーになるまでの流れについて見ていきましょう。

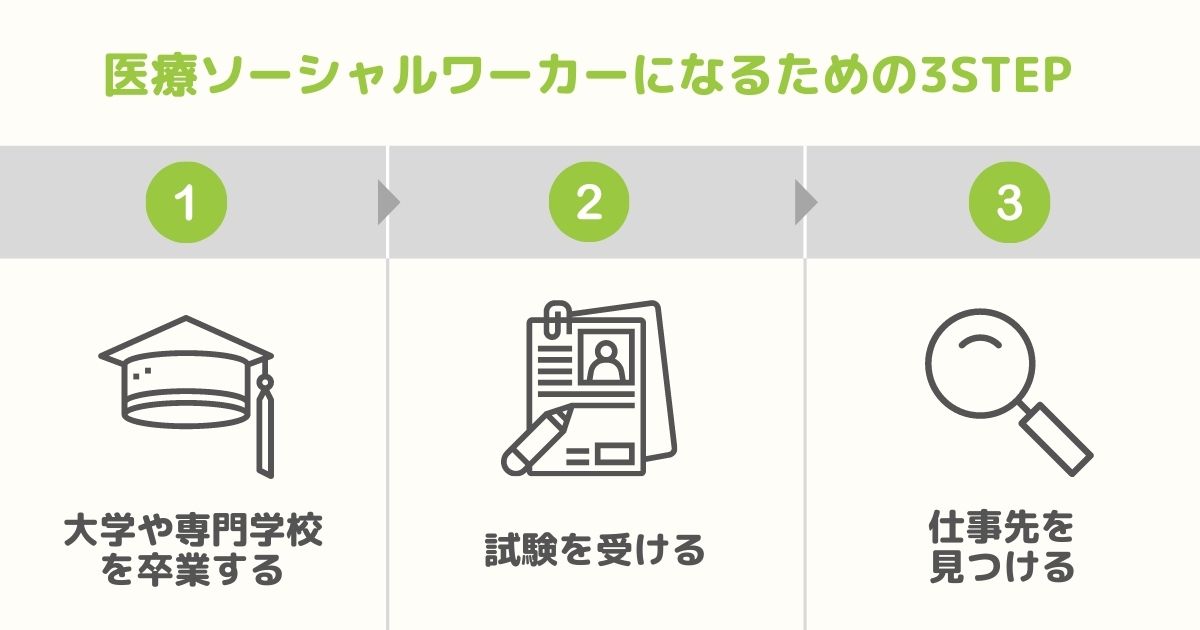

大きく分けると次の3段階を経て、医療ソーシャルワーカーになれます。

- 大学や専門学校を卒業する

- 試験を受ける

- 仕事先を見つける

1つずつ流れを確認していきましょう。

流れ1.大学や専門学校を卒業する

医療ソーシャルワーカーとして働くには、医療福祉や社会福祉、心理学といった専門知識を学ぶことが必須です。

なぜなら、医療ソーシャルワーカーが社会福祉の立場からサポートする専門職であるためです。

医療福祉や社会福祉、心理学が学べる大学や大学院、専門学校に入学し、医療福祉や社会福祉、心理学を専攻するのが一般的な流れになります。

医療ソーシャルワーカーにスムーズになるためにも、早い段階で知識の習得に励みましょう。

流れ2.試験を受ける

後述しますが、社会福祉士といった資格をもっていることで就職時に有利に働きます。

その理由は、医療ソーシャルワーカーの採用条件に資格取得を設定している病院が多くあるためです。

福祉や医療の知識や能力を証明できる「社会福祉士」や、精神科病院であれば「精神保健福祉士」の資格取得を目指すと良いでしょう。

また、国立病院で働きたいと考えているのであれば、公務員試験に合格する必要があります。

自分に必要な資格や試験を確認し、勉強に取り組むことが必要です。

流れ3.仕事先を見つける

医療ソーシャルワーカーになるための勉強を一通り終えたら、病院や保健所など、仕事先を見つけましょう。

大学や専門学校などで求人情報が出されることはほとんどなく、求人サイトでも約100〜500件と数は多くありません。

知り合いの紹介や勤め先が決まっている場合は良いですが、そうでない場合は自力で仕事先を見つけること必要がです。

ここでは、医療ソーシャルワーカーの求人を出しているおすすめのサイトを3つ紹介します。

| サイト名 | 説明 |

| 公益社団法人 日本医療社会福祉協会 | 公益社団法人 日本医療社会福祉協会サイトの求人情報です。 |

| ジョブメドレー | 地域や雇用形態、特徴などの条件を選んで求人を探せるサイトです。 |

| コメディカルドットコム | 医療・介護に特化した求人サイトです。 職種資格やエリアなど様々な条件で求人を探せます。 |

4.医療ソーシャルワーカーに必要な資格

医療ソーシャルワーカーになるのに、もっていなければいけない資格というのはありません。

しかし、公益社団法人 日本医療社会福祉協会の情報によると、多くの病院で「社会福祉士」や「精神保健福祉士」の国家資格を採用条件にしています。

そのため、国家資格をもっていることで就職や転職で有利に働くでしょう。

社会福祉士と精神保健福祉士について、概要を説明します。

社会福祉士

社会福祉士は、福祉や医療に関する支援・相談に必要な知識・スキルを有することを証明する国家資格です。

試験は年1回行われています。

受験条件は、福祉系大学などを卒業しているかどうかでルートが異なるので、公式サイトで確認すると良いでしょう。

精神保健福祉士

精神保健福祉士は、精神障害者の保健や福祉に関する専門知識とスキルを有することを証明する国家資格です。

精神保健福祉士は、支援する対象が特に「精神障害者」を対象にしている点が社会福祉士とは異なります。

精神科病院で働きたい場合や、精神障害者も対象にサポートしたい場合は精神保健福祉士の資格を取得しましょう。

試験概要は社会福祉士と同じで、年1回、卒業場所により受験ルートが異なるので公式サイトでのチェックが必要です。

医療ソーシャルワーカーには資格取得も重要ですが、それ以外にも必要な知識やスキルがあります。

次の章で必要な知識やスキルについて見ていきましょう!

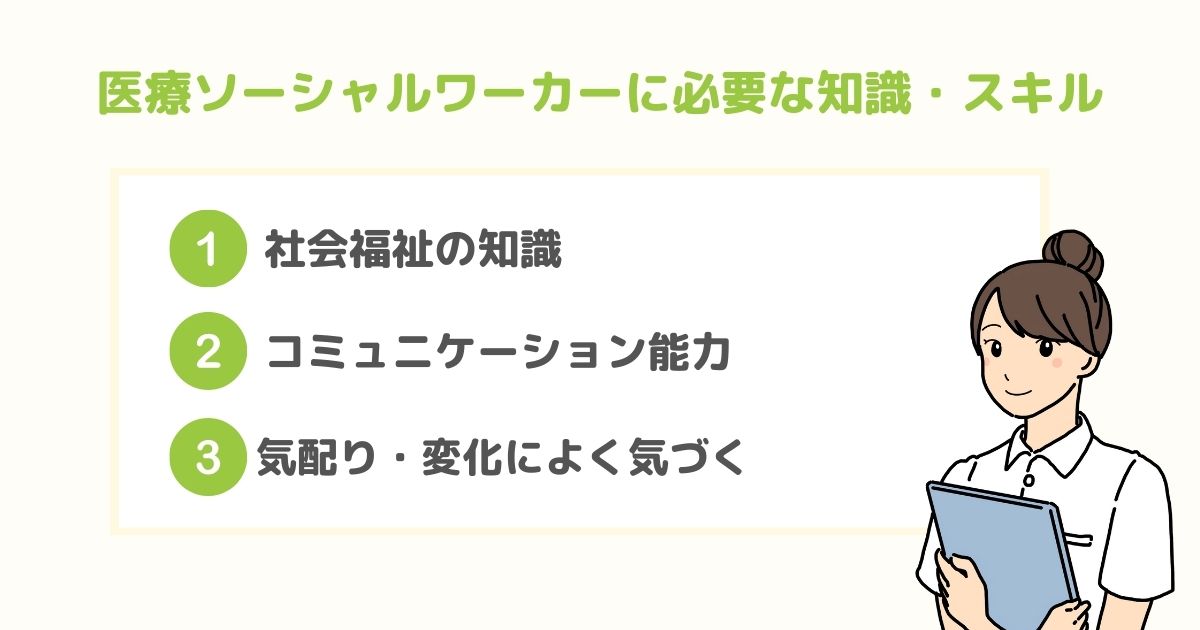

5.医療ソーシャルワーカーに必要な3つの知識・スキル

医療ソーシャルワーカーになるには、資格をもっていると良いことがわかりました。

ですが、「他に必要なものはないの?」と思われる人がいるかもしれません。

資格以外にも、医療ソーシャルワーカーには次のような知識やスキルが必要になるでしょう。

- 社会福祉の知識

- コミュニケーション能力

- 気配り・変化によく気づく

1つずつ見ていきます。

知識・スキル1.社会福祉の知識

社会福祉の知識は、医療ソーシャルワーカーにとって必要不可欠と言って良いほど重要な知識です。

なぜなら、知識があることで患者やその家族により具体的かつ丁寧な支援が行えるからですね。

大学や専門学校などで社会福祉や医療福祉を専攻したり、社会福祉士の資格取得を目指して知識を身につけます。

多くの知識をもっていることで、適切なアドバイス・サポートができ、仕事に対する自信ももてるでしょう。

知識・スキル2.コミュニケーション能力

医療ソーシャルワーカーは、支援を行うにあたって多くの人とたくさん話す仕事なため、コミュニケーション能力も大切です。

円滑にコミュニケーションがとれないと、支援をするどころかかえって不安を増幅してしまったり、問題解決ができない可能性があるからですね。

例えば、次のようなコミュニケーション技術が必要です。

- 不安や悩みをじっくり聞き、患者の気持ちに寄り添って話す

- 非言語コミュニケーション(身振り手振りなど)を取り入れる

コミュニケーション能力が高いことで、患者と良好な支援関係を築けるでしょう。

知識・スキル3.気配り・変化によく気づく

患者の些細な変化に気づき、気配りができることも医療ソーシャルワーカーに向いていると言えます。

不安を抱えている患者は、突然、状態や気持ちが変化することもあり、この変化によって支援方法も変わってくることもあるでしょう。

例えば、普段とは異なり顔色が悪いことに気づいたら病院への受診をサポートしたり、何か思い悩んでいるようであれば話を聞いたりします。

患者の些細な変化や状況に気づいてもらえることは患者としても嬉しいことのため、信頼関係を築くことにも繋がるでしょう。

知識では補うのが難しい部分でもあるので、変化によく気付ける人は医療ソーシャルワーカーに向いていると言えます。

6.医療ソーシャルワーカーの働き方と生活

医療ソーシャルワーカーは、病院や福祉相談室、保健所などを中心に働いています。

メリットでもお伝えしたように、基本的に日勤で働き、夜勤はあまりありません。

ただし、リハビリテーション関連の施設では当直を行う場合があります。

このような働き方を踏まえて、医療ソーシャルワーカーに向いている人・適性について見ていきましょう。

向いている人・適性

医療ソーシャルワーカーは、患者や家族とコミュニケーションをとり、信頼される存在になることが必要です。

信頼関係が築けないと、患者や家族にあった支援や悩みの解決が難しくなるからですね。

医療ソーシャルワーカーに向いている人の特徴として、次の5つが挙げられます。

- 相手の立場で考えられる人

- 信頼感のある人

- 社会福祉の高い専門知識を有している人

- 素早く的確に判断できる人

- 人の役に立ちたい熱意ある人

医療ソーシャルワーカーは、患者の気持ちに寄り添う心が大切です。

相手の立場に立ってコミュニケーション・サポートできる人は、医療ソーシャルワーカーに向いていると言えます。

また、患者の気持ちや状況が突然変化する場合もあるため、状況に合わせて素早く的確に判断できることも適性と言えるでしょう。

将来性・やりがい

医療ソーシャルワーカーは、心理的、経済的に悩んでいる人にとって必要な存在であるため必要性が高い職業です。

また、医療と福祉を繋ぐ役割があることから潜在的なニーズも高いと言えます。

しかし、社会的な認知度は十分ではありません。

何の不自由もなく生活している一般人が、医療ソーシャルワーカーという仕事の存在を知る機会が少ないことが理由の1つになっています。

また、求人を行っている病院や保健所も少なく、就業者も少ないのが現状です。

しかし、社会福祉の需要の高まりや社会的にとても意義のある仕事のため、やりがいのある仕事と言えます。

高齢化が進むことによって介護・福祉関連の仕事は重要視されると考えられるため、求人数は増えていき、将来性も高いと予想できるでしょう。

7.医療ソーシャルワーカーの給料・年収

働く上で給料や年収は大切なポイントですよね。

厚生労働省が出した令和元年賃金構造基本統計調査によると、医療・福祉における賃金は男性で339万3,000円、女性で262万4,000円です。

一般労働者の賃金と比べてみても、ほぼ同水準であるのがわかります。

| 男 | 女 | |

| 医療,福祉(年齢計) | 3,393,000円 | 2,624,000円 |

| 一般労働者 | 3,380,000円 | 2,510,000円 |

最後に、これから医療ソーシャルワーカーを目指す場合におすすめしたい学校について見ていきましょう。

【参考】医療ソーシャルワーカーを目指せる学校

「まだ学生で、これから医療ソーシャルワーカーを目指したい!」と考えている人もいるでしょう。

早い段階から医療ソーシャルワーカーになることを考えている場合は、医療ソーシャルワーカーを目指せる学校に進むことを検討すると良いです。

| サイト名 | 説明 |

| スタディサプリ 進路 | 全国からおすすめの学校を比較・検討できるサイトです! |

| ベスト進学ネット | 画像や学校説明が一目でわかりやすいサイトです。資料請求も簡単にできます。 |

| マイナビ 進学 | キーワードや学べる学問など細かい条件で検索できるサイトです。 |

学校選びにおすすめのサイトですので、ぜひチェックしてみてください。

まとめ

医療ソーシャルワーカーは、患者やその家族の心理面や経済面など様々な面から支援するとてもやりがいのある仕事です。

現状、社会的な認知度は低いものの、不安を抱えた患者をサポートする役目は需要が高く、今後も必要とされる職種であると言えます。

社会福祉士、精神保健福祉士の資格や社会福祉の知識など、専門的な知識が必要になりますが、これらの知識は今後のキャリア選択の幅を広げてくれるでしょう。