「以前から興味があった介護の仕事をはじめたけれど、歳のせいか仕事が覚えられない」

そんな不安と焦りを抱えていませんか?

介護の仕事はとても幅広く覚えるべきことが多い仕事です。

けれど、その分大きな喜びを感じることができる仕事でもあります。

この記事では、覚え方や専門用語、モチベーションアップの方法、悩みの事例などをご紹介していきますので、介護の仕事が覚えられないという初心者の方は必見です。

ぜひ参考にして実践をすることで、自分に自信を持って生き生きと働きましょう。

目次

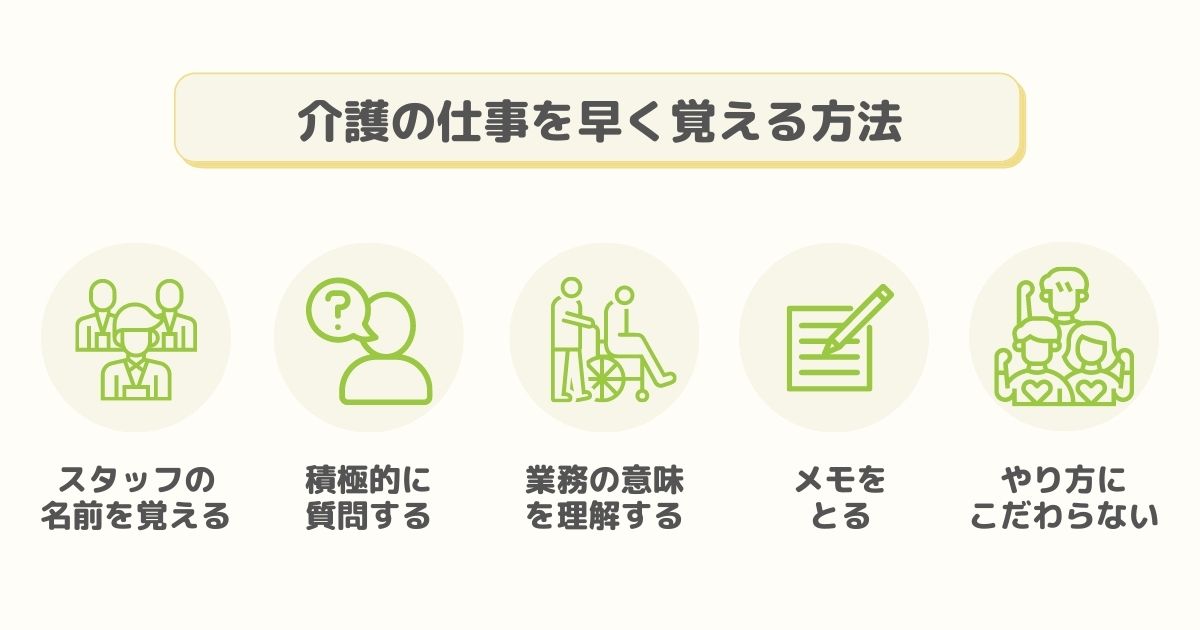

1.介護の仕事を早く正確に覚える方法5つ

介護の仕事を効率的に覚えるためには、ちょっとしたコツがあります。

やみくもに覚えようとしてもすぐに頭に入るものではないからです。

そして、1つうまくできるようになると、自信をもって次のステップに進むことができるようになり、いい循環が生まれます。

これはどんな仕事でも同じです。

そのきっかけづくりに、次の5つの方法を実践して見ましょう。

- 同僚スタッフの名前を早く覚える

- 積極的に質問をする

- 業務の意味を理解してから覚える

- メモをこまめにとる

- やり方にこだわらない

では、さっそくご覧ください。

方法1.同僚スタッフの名前を早く覚える

まずは、スタッフ全員の名前をいち早く覚えることが、仕事を覚えるための近道といえます。

それは、名前で呼ぶことによって周りのスタッフに質問がしやすくなるからです。

2人1組で行う業務がやりやすくなる効果もあります。

名前を覚えるのが苦手な人は、何度も復唱をして覚えましょう。

また、特徴をとらえ、そこから連想させて覚えるのもひとつの方法です。

例えば、眼鏡をかけている「橋本さん」というスタッフがいたら、「眼鏡→めがね橋→橋本さん」といった感じになります。

同姓の有名人と関連付けて覚えるのもいいでしょう。

自分なりの覚え方で覚えてみてください。

最初は、コミュニケーションを円滑にするためにも、ひとまずスタッフの名前をしっかり覚えることからはじめましょう。

方法2.積極的に質問をする

わかったふりをしないで、少しでも疑問に思たことはどんどん聞くことも仕事を覚える上で欠かせません。

わからないままにしておくと、次に同じ状況になったときも同じ間違いをしてしまうからです。

先輩にとっても、間違いによって時間をロスするより、質問に時間を割く方が何倍も有効な時間になります。

臆せず積極的に質問しましょう。

また、施設によっては、丁寧なマニュアルが用意されているところもあるかもしれません。

けれども、時には予期せぬ事態に対応する必要があります。

状況により、マニュアルに該当しない場合はその都度質問をして、正しい対応の仕方を学んでいきましょう。

初心者のうちは失敗して当然なので、恐れず質問をしてスキルアップに努めることが大切です。

方法3.業務の意味を理解してから覚える

介護の業務を丸暗記するのではなく、1つの仕事の目的や必要性、結果などを丁寧に考えて仕事に取り組むことも大切です。

介護の現場では、想定外のトラブルが起こることがあるからです。

うわべだけ先輩の真似をしていれば、その場をうまく乗り越えることはできるかもしれません。

ですが、業務の本質を理解していないようでは、1人になったときに正しく行うことが難しくなります。

なぜ必要なのか、要介護者の方にとってどんな効果があるのか、どんなに小さな業務でも1つずつ考えてから取り組むようにしてみましょう。

方法4.メモをこまめにとる

とにかくメモとペンは常に携帯し、書いて覚えるのもよいでしょう。

メモをしていないと、1日でたくさんの業務をこなしているうちに覚えるべきことを忘れてしまうかもしれないからです。

介護の仕事は、1人ひとり状態の違う要介護者の方に合わせて業務を行う必要があるので、細かいメモは最高の武器になります。

先輩からのアドバイスや質問の答えなど、とにかくすべてメモをして後で精査するといいでしょう。

方法5.やり方にこだわらない

研修で学んだことやマニュアルなど、1つのやり方に固執せずたくさんの先輩から指導を受けると、知識の幅が広がり覚えるのも早くなります。

突発的な出来事にも柔軟に対応できる適応力が身につくからです。

また、施設ごとに独自のやり方をしていることもありますので、その場合は施設に合わせましょう。

研修や資格取得の際に学んだことはあくまでも基本であって、実際の現場では応用を身につける必要があります。

ですから、1つのやり方にこだわることによって、業務が滞って覚えられないといったことにならないよう、臨機応変に対応していくことが大切です。

さらに、仕事を覚えるときには専門用語も覚えておくと役立ちます。

2.再確認!覚えておきたい介護の専門用語

介護の初心者は、施設内でよく耳にするであろう専門用語を覚えておくだけでも、自信をもって仕事に取り組むことができます。

わかることが1つでもあると、少し気持ちに余裕ができるからです。

今回は中でも10個をセレクトしてご紹介しました。

用語の意味も合わせてしっかり覚えましょう。

| アセスメント | ケアプランの作成にあたって、要介護者や家族との面談を行い身体の機能や生活環境などを把握して生活課題を明らかにすること。 |

|---|---|

| ケアプラン | 要介護者の方の希望を元にして、目標や介護サービスを設定した計画書。 |

| トランス介助 | ベッドから車椅子へ、車椅子から便器への移乗といった乗り移る動作のこと。 |

| 体交(たいこう) | 寝たきりの状態で圧迫されるのを防ぐために、小まめに体勢を変えること。 |

| 褥瘡(じょくそう) | 長時間同じ体勢でいることによって圧迫され、皮膚と骨の間の組織が壊死すること。床ずれともいう。 |

| 臥位(がい) | 寝ている状態の姿勢。仰向けは仰臥位。 |

| せん妄 | 何らかの要因により、意識の混濁や幻覚などの症状が現れる意識障害。 |

| ADL | 着替えや食事、入浴などの生活を送るための基本的な動作のこと。IADLは、服薬や電話など判断を求められる動作。 |

| ケースワーク | 課題のある相談者の相談に応じ、解決に向けて支援をすること。 |

| 更衣(こうい) | 衣類を交換すること。着替える目的だけでなく、新陳代謝を促進することでリハビリにもなる。 |

まだまだ、様々な専門用語があります。

介護の現場で耳にしたわからない言葉は、しっかりメモをしたりその場で聞くなりして、その都度覚えるようにしましょう。

ここまで紹介したような基本を身につけることができれば、年を重ねてから仕事をはじめても楽しく働けるのが、介護の仕事です。

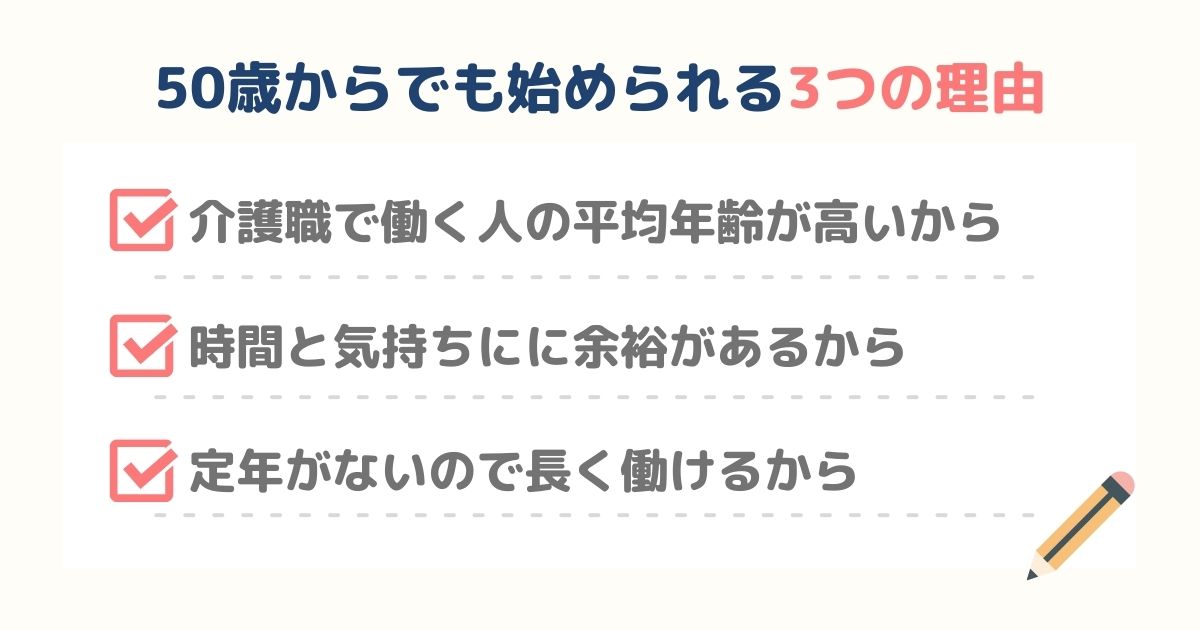

3.介護の仕事が年齢を重ねてもはじめられる3つの理由

介護職は、50歳を過ぎて無資格未経験でも働くことができます。

介護の現場は平均年齢が高い職場も多く、これまでの経験を仕事に生かすことができるからです。

ここでは、年齢を重ねることがプラスになる次のような3つの理由をご紹介します。

- 介護職で働く人の平均年齢が高いから

- 時間と気持ちにに余裕があるから

- 定年がないので長く働けるから

少し安心できましたか?

それでは、見てみましょう。

理由1.介護職で働く人の平均年齢が高いから

介護の仕事についている方の平均年齢は、他の職業に比べて比較的高い傾向にあります。

資格がなくてもできる仕事も多いことや需要が高いことから、就職がしやすいことなどが理由のひとつと考えられます。

厚生労働省の出した統計によると、女性は40代が25.1%、50代が23.0%、男性は30代が22.9%、40代が24.1%です。

年齢を重ねた方も、同年代の方と働けることは気持ちの上で楽になりますね。

理由2.時間と気持ちに余裕があるから

メンタル面での余裕も、介護の仕事に良い影響があります。

様々な局面を乗り越えてきた経験からくる包容力が、要介護者の方に安心感を与えるからです。

また、要介護者の方と近い目線で介護をすることができることも、年を重ねた方ならではの利点といえます。

子どもや孫の話をしたり、趣味や好きな有名人の話をしたりできるのです。

これらは、時間や気持ちに余裕がある世代ならではの話題でしょう。

このように、年を重ねたからこそできる仕事が、介護の仕事なのです。

理由3.定年がないので長く働けるから

介護の仕事は、年齢を重ねた方も働きやすい環境を整えている施設も多くあります。

こうした施設は、定年制度を設けていない、仕事がしやすくなる設備や作業機器が整っているなど、高齢の方も働くことを想定しています。

介護施設の多くは、高齢の方にも貴重な労働力として働いてほしいと考えているからです。

また、改正労働者派遣法では、60歳以上に限り日雇い派遣も可能と定められているので、気軽に働くこともできます。

求人募集を探す際に、働く環境や待遇などもしっかりチェックするようにしましょう。

4.介護の仕事でモチベーションを保つポイント4つ

介護の仕事で落ち込んだ時、自らモチベーションを上げる術を知っていることがとても重要になります。

前向きな気持ちに切り替えることができれば、マイナスをプラスにすることができるからです。

誰でも失敗や思うようにいかないことはあります。

そんなときにテンションを上げることができるポイントを4つご紹介します。

- 悩みはすぐに相談する

- 小さい目標を何度も立てて働く

- 休みはしっかりと確保する

- 次のキャリアアップを目標にする

それでは、早速見てみましょう。

ポイント1.悩みはすぐに相談する

仕事の中で悩みがあったら、すぐにでも信頼できる先輩や家族、友人に聞いてもらいましょう。

ストレスはひとりで抱え込んでいると、いずれは爆発してしまうからです。

誰かに聞いてもらうだけでも気持ちが軽くなります。

そして、自分にもやれることがある、自分も誰かの役に立てるということに気づくはずです。

ただし、先輩に話すときは相手をしっかり選びましょう。

中には、相談事を他の人に話したり、悪口を言いふらしたりする人もいるからです。

慣れない職場では特に人選に配慮した上で、定期的に悩みを聞いてもらうことをおすすめします。

ポイント2.小さい目標を何度も立てて働く

大きな目標を立てるのではなく、少し頑張ればクリアできそうな小さな目標を設定するのもいいでしょう。

小さな目標を達成できることで自分に自信がつき、やる気がアップするからです。

例えば、「今日は3人の要介護者の方と会話をする」、「1週間でミスを5回以内にする」など、具体的な数字を入れて設定すると良いでしょう。

さらに、慣れてきたら自分なりに日々の業務に変化をつけるのも効果的な方法になります。

レクリエーションの企画を考えるなど、新しいことに挑戦してみましょう。

行き詰ったと感じたら、少し目線を変えて前向きな気持ちになるように努力することが大切です。

ポイント3.休みはしっかりと確保する

気力も体力もたくさん使う介護の仕事は、体を休めることが不可欠になります。

心身ともに健康な状態を保たなければ、満足できる介護ができないからです。

有給休暇は規定の日数をしっかり取得するようにしましょう。

そして、厚生労働省の指針によると、睡眠時間は最低でも6~8時間必要といわれています。

日頃から体のメンテナンスに気を配り、疲労を溜めないように努めましょう。

ポイント4.次のキャリアアップを目標にする

キャリアアップを目指すことも、モチベーションアップに有効でしょう。

目標があることで、やるべきことが見えてきて1つひとつの仕事に目的ができるからです。

無資格未経験で介護の仕事をはじめた方は、「初任者研修」の資格が向いています。

介護の仕事の基本が1~3ヶ月ほどで学べるので、ぜひ受講してみましょう。

初任者研修は土日や夜間コースを設定しているスクールもあるので、働きながら取得することが可能です。

さらに、3年以上実務経験があれば「介護福祉士」の資格を取得できます。

これは国家資格になるので、大きなキャリアアップになりますね。

他にも、介護士としてのキャリアアップの道はたくさんあります。

介護の仕事をしながら、自分の描くこれから先の働き方について考えてみましょう。

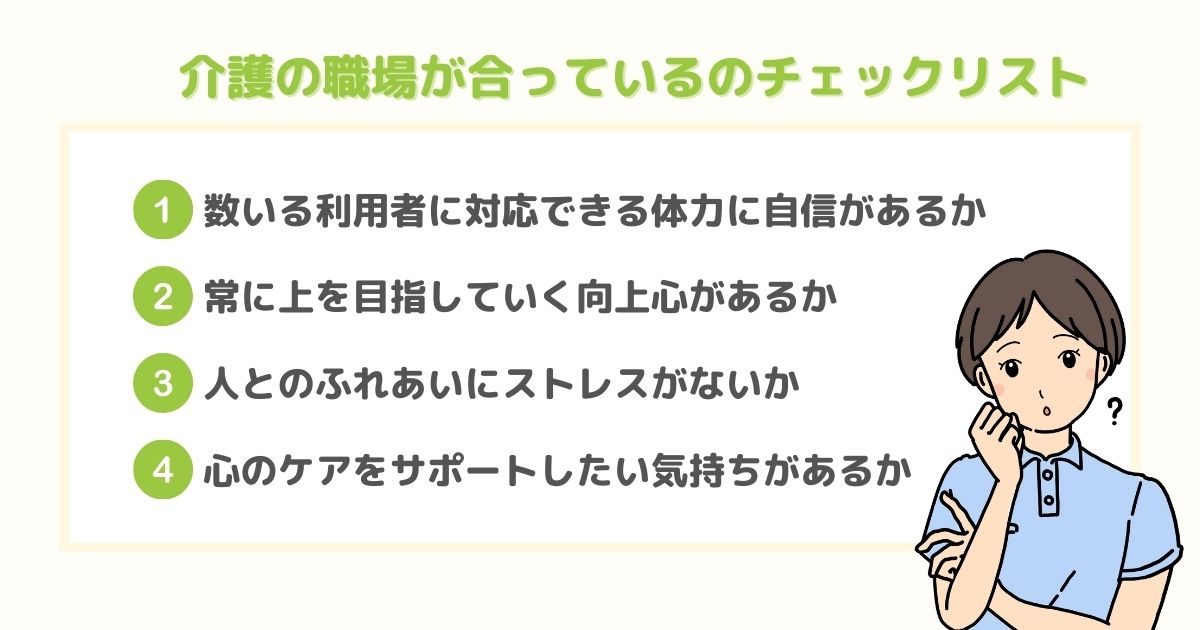

5.介護の職場が自分に合っているのかチェックしてみよう

「介護の仕事がなかなか覚えられない」

と悩んでいる方は、今の職場が合っていない可能性があります。

施設の種類によってそれぞれ仕事の内容が異なり、適正が違うからです。

ここでは、以下の4つのチェックポイントをご紹介します。

- 数いる利用者に対応できる体力に自信があるか

- 常に上を目指していく向上心があるか

- 人とのふれあいにストレスがないか

- 心のケアをサポートしたい気持ちがあるか

悩んでいる方は、早速チェックしてみましょう。

チェック1.数いる利用者に対応できる体力に自信があるか

体力に自信がある方は、特別養護老人ホームでの勤務が向いています。

なぜなら、特別養護老人ホームは介護の必要性が高い要介護者の方が多く、重労働になりやすいからです。

サービス内容は施設によって異なりますが、入居者の多い施設では一人でいくつもの部屋を兼務して担当することもよくあります。

また、夜勤がある施設も多いので、収入アップを希望しているようなら募集要項で夜勤の有無を確認してみましょう。

逆に、体力に自信がない方は、マンツーマン対応が基本のグループホームでの勤務が適しています。

アットホームな雰囲気の中、比較的ゆったりとケアを行うことができるのがグループホームの特徴です。

ただし、どの施設の仕事もラクな仕事ではないので、健康体であることが原則といえます。

チェック2.常に上を目指していく向上心があるか

もっと幅広い知識を吸収したいという向上心がある方は、老人保健施設での勤務が向いています。

老人保健施設は、要介護者の方が日常生活へ復帰することを目的にしている施設だからです。

そのため、医療分野の専門スタッフと共に仕事を進める機会が多く、現場での様々な経験が知識となって身につくでしょう。

また、知識を増やそうと努力することは、元の生活に戻ろうと頑張っている要介護者の方の励みにもなります。

このように、介護の知識と医療の知識の両方が必要になるのが、老人保健施設なのです。

チェック3.人とのふれあいにストレスがないか

人と触れ合うことが好きな方は、デイサービスでの勤務が向いています。

デイサービスは在宅の要介護者の方が昼間に過ごす場所です。

ですから、要介護者の方に楽しい時間を過ごしてもらい、ストレスや孤独感を解消してもらう必要があります。

そのため、レクリエーションや野菜づくり、カラオケ、健康体操といったような企画づくりも、大切な仕事のひとつになるのです。

明るい性格で、周りの人たちを楽しませるのが好きなタイプの方は、要介護者の方と一緒になって楽しむことができるでしょう。

デイサービスで働く中で、要介護者の方と積極的に触れ合うように努めてみてください。

チェック4.心のケアをサポートしたい気持ちがあるか

要介護者の方が抱えるメンタル面での悩みに寄り添いたいと考えている人は、グループホームが適しています。

グループホームは、認知症の要介護者の方たちが一緒に生活する施設です。

ここでは、日常生活のサポートをしながら認知症の進行を遅らせることが大切な仕事のひとつになります。

ですから、1人ひとりの気持ちをきちんと理解をして、家族のような温かさで要介護者の方のケアを行うことが重要です。

つまり、マニュアル通りではなく一人ひとりの心のケアにも配慮ができる方が向いているといえます。

6.介護職の初心者によくある悩み5つ

どんな仕事でも、はじめは悩みがつきものです。

介護の仕事も、初心者のうちは思うようにできず、たいていは壁にぶつかります。

それは、真剣に仕事に取組み、全力で要介護者の方と向き合っているからです。

ですから、悩むことは誇らしいことといえるでしょう。

ここでは、初心者の方が抱えやすい悩みを5つ挙げてみます。

- 人間関係がうまくいかずにストレスとなった

- 利用者との関係性が悪化してしまった

- 人手が足りずに個人の負担が大きかった

- 肉体労働に身体がついてこなくなった

- トラブルが多く落ち着いて働けなかった

悩みを共有して、ぜひ対策も参考にしてみてくださいね。

悩み1.人間関係がうまくいかずにストレスとなった

仕事の配分が不平等な職場では、人間関係に亀裂が入りギスギスした雰囲気になってしまいがちです。

介護士の人数が十分でないと、こうした事態に陥ってしまいます。

仕事量の問題は、職員同士での話し合いではまとまらないことが多いので、速やかに上司に相談するようにしましょう。

その際は、きちんと客観的な事実をまとめて報告をする必要があります。

仕事内容、所要時間の目安をスタッフごとにまとめて、オーバーワークの事実をわかりやすく報告することが、早期解決のカギです。

介護の仕事はスタッフ同士の助け合いがとても重要なので、人間関係のトラブルは絶対に放置しないようにしましょう。

悩み2.利用者との関係性が悪化してしまった

要介護者の方に誠心誠意尽くしているにもかかわらず、ときには関係性が悪くなることもあります。

例えば、たくさんの要介護者の方と接していると、ときには心無い言葉を浴びせられることもあるからです。

また、家族の方から無謀な要求を求められたりすることもあるでしょう。

介護の仕事に誇りをもって向き合っているからこそ、こうした言葉には心が折れそうになりますね。

そんなときは、自分を責めたりせずに理由を伝えた上でシフトの変更をお願いすることを考えましょう。

また、配置変更を希望したり、なるべく合わないように配慮してもらうのもおすすめです。

介護は人と人が関わる仕事なので、どうしても相性が悪い人がいます。

ワガママではなく、担当を外れることが誠意だと思えるときは、こうした決断も1つの方法として考えてみてください。

悩み3.人手が足りずに個人の負担が大きかった

介護職は人手不足の現場が多いため、1人がやるべき仕事量が膨大なことも多々あります。

スタッフが少ない上に、他の職種のスタッフと連携をして仕事を進めることも実際には難しいからです。

変わってもらうことができないと、仕事はどんどん蓄積されていって、要介護者の方のケアにかける時間が少なくなってしまいます。

これでは本末転倒です。

また、結婚や出産、家族の介護など、プライベートでのライフステージの変化に対応してもらえる職場が少ないのも現状です。

このように、スタッフの1人ひとりにかかる負荷が重過ぎると感じたら、十分に話し合う時間をとりましょう。

自己判断で言っても変わらないと思っても、周りの人は違う見方をしていることもあります。

慌ただしい日常の中でミーティングを開くことは厳しいものです。

だけど、みんなが楽しく働ける環境づくりのために、避けては通れないことだと理解してください。

悩み4.肉体労働に身体がついてこなくなった

腰や腕など、日常生活でそれほど酷使することのない筋肉をフル稼働するのが介護の仕事です。

介護の仕事で切り離すことができない身体介護や排泄介助などは、腰や腕の力が不可欠だからです。

また、勤務時間が長時間になりがちで、疲れが抜けないうちに次の疲れが上乗せされることもよくあります。

無理をして続けて身体を壊してしまっては、元も子もありません。

身体がきついとかんじたら、介助の負担を軽減できる機器の導入やシフトの変更を申請しましょう。

身体を使う介護の仕事では、ギリギリまで自分を追い込むことのないよう、定期的に体のメンテナンスを行うことも大切です。

悩み5.トラブルが多く落ち着いて働けなかった

介護施設では、常に何らかのトラブルと隣り合わせになります。

それは、理由があって施設にきている、要介護者の方が相手の仕事だからです。

こうした状況では臨機応変に対応できる能力が求められますが、初心者のうちは戸惑ってしまうでしょう。

経験がないので、マニュアルにない事態に見舞われたときの対応方法がわからないのは当然です。

動けなかったからといって落ち込む必要はありません。

トラブルが起きた時は勉強のチャンスだと思って、先輩がどう動いてどう解決したかを細かく観察しましょう。

もちろん、できる限り先輩のサポートをすることが大前提です。

トラブルは成長のきっかけともいえるでしょう。

まとめ

介護の仕事が覚えられなくて悩んでいる方も、落ち着いて考えながら取り組めば、楽しく仕事ができるようになります。

決められたことを覚えることが介護の仕事ではないからです。

あくまでも、要介護者の方のケアをして元気になってもらうことが目的なので、覚えるべき重要なことを頭に入れたら、あとは実践で身につけましょう。

また、モチベーションを保ちつつ介護に向き合うことも大切です。

人と人が触れ合う介護の仕事では、心の健康にも気を配るのも忘れないこと。

そして、年齢を重ねてからもはじめられるのが介護の仕事です。

初めのうちは悩むことも多いですが、真摯に要介護者の方と向き合うことで道が開けてくるでしょう。